�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ՎU��I�l�|�f�J�������A�A�W�����^�A�G���[���|

�@

�@�A�W�����^�iAjanta�j�A�G���[���iEllora�j�͂��߂Ƃ���A����܂ł̃C���h���s�Ɋւ���L�q�̍ہA�ʂɐG��Ȃ�������ՂɏA���Ă��q�ׂĂ��������v���ė����B2007�N�̗��̋L�q�ł́A�ߋ��̗��ɐG���K�v����������A�ŐV�̈�ۂ��q�ׂ�悤�ɓw�߁A�A�W�����^�A�G���[���A���Ƀ}���h�D�A�I���`���A�T���`�[�ȂǁA2007�N�C���h��K�ꂽ�ۂɑ����^�Ȃ������ꏊ�́A�Q�l���x�A�K�v����������G��Ȃ����Ƃɂ��Ă������炾�B

�@

�@1979�N�A�ŏ��̃C���h���s�ɂ����āA�A�W�����^�ւ̃��[�g�́A�O�W�����[�g�B�A�t�}�_�o�[�h����S���œ����ɓ���A�X�Ƀo�X�ŃI�[�����K�o�b�h�������r��ŗ���������B

�@�S�������芷�����o�X�́A�n�߂͔�r�I���R�ȓy�n�𑖂����B�������̑���ʉ߂���ƁA���͂���ɖȉԂ̏W�ϒn���s�������Đl�X���W�܂��Ă����B

�@�X�ɑ���ɑ���A�r���x�e�ŎԊO�ɏo��Ƃ����́A�R�x�n�тƂ͌����Ȃ��Ȃ���A�s����̓˂��o���R��e�[�u����̎R��ꡂ��ɂ���A�����������B�X�Ƀo�X�́A���R�̎���Ȃ����A��R��残����[������s���A�Q���A�W�����^�̈�ՂɁA��Ԓ��̈ꔑ�����܂�������ɑ����ĒH�蒅�����̂������B�A�W�����^�́A�I�[�����K�o�b�h���������̒��x���Β��̂Ƃ��낾�����B

�@����ɑ������f�J�������́A����܂ł̖k�C���h�̉����̓��s���ɔ�ׂĂ��A�L�����E�ĊJ�����̂���o�X���Ɏv�����B�f�J�������ɓ���܂łɁA�k�C���h�̕��삩�痤�H�q�}�����̎R���l�p�[���֓���A�܂����H�C���h�܂Ŗ߂����B�܂��A�V�����i�[�K����ڎw���A�R�x���H���J�V�~�[���܂Ńo�X�ʼn����������B�J�V�~�[���̓����A�W����������q�}�����̐��_�����T���ɂ���������Ă����B���̉���Ɣ�ׂĂ��A�L�₩�ȞD��𑖂�u�����ƌ������Ƃł́A�f�J���ɏ���Ƃ���ł͂Ȃ������B

�@�o�X���~��āA�G���g�����X�̎�O�≺�ɂ��钃�X�ň�x�݂��A���X�̎�l�Ƀo�b�N�E�p�b�N��u�����Ă��炢�A�G���g�����X�̐Βi��o�����B���l�߂�Ǝ��E�̐�ɁA�k�J�̊�ǂ��������g����l�ɉ��ɍL����A�J��O���̈���̕ӂ�ɌA��������Ă���̂����������B���̓��A�A�W�����^�̐ΌA�ɉ������������A�S���L�����Ȃ��B���w��܂��o�X�ɗh���A�I�[�����K�o�b�h�֏o���B�������h�̃E�C�[���o�g�A�I�[�X�g���A�l�N�|���V�A�E�A�o���M�����h�̃A�[�`�X�g�A���g�`�F���R���ɃX�L���E�w�b�h�������|�Ƌ��ɃG���[���֍s���A�X�ɗ����A�ĂєނƃA�W�����^�̌��w�������B�ȗ��A�쉺�̓r��I�[�����K�o�b�h�ɑ؍݂��A�A�W�����^�A�G���[���ւ͌��������������Ƃɂ��Ă����B

�@���ɏ��������Ƃ����A2007�N�̗��ł́A���{���ē�\�����ŁA�����������z�����Ɖu�͂��s���A�z��O�̍��������ɔY�܂��ꂽ�B�I�[�����K�o�b�h�ɒH�蒅���܂ŁA��ӏ��Ŗ�����p���ė����B�I�[�����K�o�b�h�Ŕ���������ƌ����āA���Ƃ������͎��܂����B�������A�܂Ƃ��ȐH����ۂ炸�ɂ������߁A�Y�{���̃E�G�X�g���傫���ɂނ܂łɂȂ�A����������ɗ͂�����Ȃ��B��C�ɐH�~�̉͂܂܂Ȃ�Ȃ��B�A�W�����^�܂Ł|���������6���ԁ|�o�X�ɏ�錳�C���o�Ȃ������B����v�Ă��āA�A�W�����^�A�G���[���s���́A����߁A�n���s�֒��s�|����ł��r���r�W���v�[���ňꔑ�A��������肾�|���邱�Ƃɂ����̂��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�f�J�������ƃI�[�����K�o�b�h

�@

�@�A�W�����^�iAjanta�j�A�G���[���iEllora�j���Ƀ}�n�[���[�V���g���B�A�f�J���|�����|�̂������ɂ���B�����Ƃ������f�J���̒n�`�𗘗p�����ΌA���@�Q�ł��邱�Ƃ���A����ׂďЉ���B�o���Ƃ����E��Y�Ɏw�肳��A���p�A���z�I�ɍŏd�v�Ȉ�ՂƂ��Đ��E�I�Ȋό��X�|�b�g�ɂȂ��Ă����Ղ��B����Ղ��Љ��O�A�悸����Ă����������Ƃ́A�����̈�ՁE�ΌA�������ɂ܂ł����Ă���f�J���i�����j�Ƃ����y�n�̂��Ƃ��B

�@�A�W�����^�A�G���[�����n�߂Ƃ��āA�f�J���ɉ����Đ������̈�Ղ����݂��邱�Ƃ́A�f�J�������̎��R����n���w���傫���ւ���Ă���B�������A��Ղ�����邱�Ƃ͂����Ă��A�f�J���̋L�q�͑����Ȃ��B����́A�k�C���h�A�K���W�X�여��̗��j���ɔ�ׁA�f�J������Ɉʒu���A���������r���Ƃ����y�n�̈�ۂ����邩��łȂ����Ǝv��Ȃ��ł͂Ȃ��B�f�J���̈�ՌQ�́A�k�C���h�̕�����ՂɈ��@�����ɑ��A���Ε����̑��݂�z��������ɑ���A��𑽗p�������C���h�|�h�����B�_�I�|�ȍG�s���[���Ȉً����ɖ����Ă���Ƃ���Ȃ̂��B

�@�f�J�������ɓ���ƁA��C�Ɏ��E�͍L����B�o�X���s�̊J�����ƌ����A�k�C���h�Ŋ��ɒ��r�̃o�X���o�����Ă��A�Ȃ��Ȃ�����邱�Ƃ��o���Ȃ����̂��B�������Aꡂ��Ɏ��E�̊J���������ȓy�n�������܂ł�����o�X���́A����܂łɂȂ��J����������B���̑�햡�́A�C���h�L�ƌ����A�f�J�������ɓ����ď��߂Ė��키���o���B

�@�������̗l�ɁA�C���h�i���嗤�j�́A�傫���k�Ɠ�ɕ����邱�Ƃ��o����B���̍ہA�f�J�����u��̓y�n�v�ƌ��������ɂ���l�ɁA��C���h�Ɋ܂߂Č���Ă���B�킽��������܂ŃC���h���s�̍ہA�I�[�����K�o�b�h�܂ŗ���ƑQ����C���h�ɑ��ݓ����C�������������̂��B���x�A�I�[�����K�o�b�h�����́A�����ɃC���h���s�S�̗̂����̔��ɒB�����ƌ���������������̂Ȃ̂��B�����͌����Ȃ���A�f�J���͓�C���h�̈�n��ł���Ȃ���A�k�C���h�Ɠ�ɃC���h�̔��A��k���q����n��Ƃ��Čʉ����čl�@���������A�n������𗝉��ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���ė����B�f�J���ƌ����y�n�̓�����m��A��������A�W�����^�A�G���[���A�y�т��̑��A��C���h�ɂ��鑽���̈�Ղ̑��݂��A�������Ղ��l�Ɏv���̂��B

�@�n�}�|�킽���́A������Bartholomew�P�4.000.000���J���Ă���|�����Ē����ƁA�C���h���嗤�͓�Ɍ������傫���t�O�p�^�ɂ��ڂ܂��Ă���B���悻�O�p�̒����ɁA�f�J���������L�����Ă���B�����́A�C��1000m����1500m���㉺����W���ŁA�N���̂���D�삪�L��ɊJ���Ă���B�f�J���Ɂu�����v�ƌ������Ƃ��Č������́A���̕W�����炠�Ȃ����ԈႢ�łȂ����Ƃ�������B

�@�嗤�̒����A�f�J������������グ�Ă���̂́A��C���h�̓����ɓ���K�[�c�R���ɂ��B���ɑ嗤��w���̗l�Ɋт����K�[�g�R���́A�œ�[����w�ǐ�ږ��������悻2400km�|���̐����́A����n�}���L���A���W���[�œ�[����`�����f�B�[�K���ӂ܂ő���A�k�ڂ����Z���ďo�����������|�B�`�����f�B�[�K���̓q�}�����̘[�̒��A�����̂悤�ɗ����オ��q�}�����R����w�i�ɂ����n���s�s���B�܂��ɁA�f�J�������́A���K�[�g�R���̃s�[�N��Ɉʒu���Ă���ƌ����Ă��A�ߌ�����Ȃ��������B

�@�C���h���嗤�|�C���h�̖ʐς�328��7263�u�ƌ����|�̊O�����́A���삪�����Ɖ�����Ă���B�ЂȒd��ɍ�������オ�鎛��S�v�������\������C���h���q���h�D�[���@�|�����͒����̂��̂��|�̑����́A��������芪�����̕��암�ɂ���B����A�A�W�����^�A�G���[�����n�߁A�o�[�_�[�~�A�A�C�z�[����p�b�^�_�J���̗l�Ȉ�ՂȂǁA�ΌA�A�����A�����@��Ղ̑������A�����f�J���ɓ_�݂��Ă���B�n���s�̗l�Ȃ��Ă̓s�s���ۂ��ƈ�Չ������ꏊ���A�f�J���̂������ɂ���̂��B���������A��C���h�́u���Ε����v���������킹��ꏊ���f�J�����B�f�J������O�ꂽ��O�I�ȏꏊ�Ƃ��ẮA�}�h���X�ߍx�̊C�ӂɂ���}�n�o���v��������������ʂ��낤�B

�@�����u���Ε����v�Ɛ\���グ�����A�C���h�����鋐�Ε����̗�́A���̂Ƃ���}�h���X�̓�ɂ���T�[�k�[���̃X�g�[���T�[�N�����A�I���O300�`��100�N���̓�C���h���Ε����̈��Ƃ��āA�Љ��Ă���ɂ����Ȃ��|�h�������w�n�悩��̐��E�j�|5�@��A�W�A�x�i1992�N�@�����V���Ёj�|�B�킽���́A���x���f�J���̈�Ղ�K�˂āA���������Ε����̈�Ƃ͌��Ă��Ȃ������B

�@�u���Ε����v�ƌ����A�킽���B�͂ǂ����Ă��A�s���~�b�h��z�����G�W�v�g�A��A�����J�̃C���J��}���������v�������ׂ�ł��낤�B�C���h�̕����������ɗ�炸�Â��A�I���O2000�N���̃C���_�X�����ɔ����Ă���Ƃ����B����ł��C���_�X�����́A���������������x�ȓs�s���c��ł����Ƃ���邱�Ƃ������Ă��A�����u���Ε����v�ƌ������A�ւ��~�X�e���A�X�ȊS�������邱�Ƃ��Ȃ����炾�낤�B�܂��A�h���́w��A�W�A�x�ɂ͎ʐ^�̉��A�{���ŋI���O1���I�S�[�_���@���[��㗬�|�����͂܂������f�J���������|�ɑ䓪���k�C���h�����Ɛ��͂𑈂����T�[�^���@�[�n�i���ƁA����ɂÂ���C���h�̔ɉh�ɏA���ĐG�ꂽ�L�q������B

�@�C���h�̗��j�N�\������ƁA�O300�N��A�k���E�����C���h���x�z�����}�E���A���Ƌ��ɓ�C���h�ł́A�`���[���A�`�F�[���A�p�[�f�B���̎O�����I����300�N��܂ŕ������A���̌�p�b���o�������炭��C���h���x�z���Ă��邱�Ƃ����Ď���B�������A�C���h�j�́A�k�����̃N�V���[�����⒆���C���h�̃O�v�^���╧���̉e���Ȃǖk�C���h�𒆐S�Ƃ����L�q���Ȃ���A��C���h�̗��j�������̂́A�Q�������ɂȂ��Ă���ɉ߂��Ȃ��B���������C���h�̃q���h�D�[���@���Ղ̑����́A�������̂��̂������̋K�͂␔����A����炪�������ɓˑR�u�������Ƃ́A�ƂĂ��l�����Ȃ��B����܂ł̗��j�Ɋւ��ďڂ�������邱�Ƃ�҂������ƌ����v�����A��C���h��K���x�v���̂��B�h�����w��A�W�A�x�́A�ޏ��ɖ�����C���h�Ɋւ���L�q������A�ʎj�Ƃ��Ă킽�����ł��ǂ���ɂ���{���B�������Ȃ���A��B6�łɔN�\�A���������킹�Ă�260�y�[�W���ƌ����n���f�B�[�Ȗ{�Ȃ̂ŁA�ւ��Ȃ炸����Ȃ��v�����c��̂��B

���@���B���p�[�N�V�����@�ƃ��@�U�[���@�n���s�@1997�N

�@�A�W�����^�A�G���[���A�܂��n���s�̈�Ղɕ����A�f�J���y�ѓ�C���h�Ɂu���Ε����v�ƌ����ẮA�ւ��z���͂��摖���Ă��܂����B�A�W�����^�A�G���[���A����Ղ����ɍۂ��Ă��A�f�J���ƌ����y�n�̂��Ƃ���炸�ɂ́A�����Ȃ��̂��B�킽���͊��Ɂm�C���h�ˌ��|6�|�n�n���s�A�r�W���[�v�����Љ��ɍۂ��āA�u�f�J��������쉺���ā|�f�J���c�f�|�v�ƌ����^�C�g���ŁA�f�J�������𗷂����т��L���Ă������B����f�J���̌��݂́A���������암�Ɗ�R�̞D�삩��A�傫���J���̎肪�������ꂽ�y�n�ƌ�����ɁA��ۂ͑傫���ς���ė����B���Ă̓c�ɓ��́A�����Ԑ�p�̌�ʖԂ���������A�����ɂ͐^�V�����K�\�����X�^���h���X�^���o�C���Ă���B�l�����x�̏㏸�́A�o�X�ŗ������鉈���Z���̗l�q�����������B�f�J���̂������ŁA�_�Ƃ炵�����Ƃɂ́A�e���r�p�p���{���E�A���e�i������B�q���ʐM�ɂ��A�f���[��{���x�C�ȂǑ�s��Ɠ����������A�f�J���ł�����\�Ȋ�����������Ă��邱�Ƃ����Ď���B

�@�f�J�������̂������ɂ���V�����v�[��Sholapur�̖ڔ����ʂ�ɂ́A�����̃g���N�^�[���W�����ꂽ�V���[�E���[�����X�J�����A���ӂ̓y�n���_�n�Ƃ��đ�K�͂ɊJ��Ă��邱�Ƃ�������B���Ėk�C���h�Ɣ�o�ϓI�ɒx����Ƃ��Ă�����C���h���AIT�Y�Ƃ⎩���ԎY�ƁA���̑��A�o���ȂǏ��O���Ƃ̊W��[�߁A�ߑ㉻��o�ϓI�ɖk�C���h�Ə���Ƃ����Ȃ����W�����Ă��邱�Ƃ́A���̕ω��E���W�̐����ɂ��A�ʂ肪����̗��s�҂ɂ��[���ɓ`����Ă���B

�@�f�J���������n�߁A��E�k�C���h�𗷂��āA���Ă̗l�ɒn�����Ƌ��Ƀ��[�J���o�X�ɗh���A�s����X�x�e���A�`���C�𖡂킢�Ȃ���̗I���ȗ��́A���ɉߋ��̂��̂ɂȂ����̂��낤���B

�@���͂������Ȃ���A������v�����������Ƃ�����B����́A�A�W�����^�̈�Ղ�K���ɏA���āA���́A�I�[�����K�o�b�h���牝��6���ԃo�X�ɏ���čs����������@���A����܂Ō܉���Â��ė����̂��B�ƌ������ƂȂ̂��B�킽���̃C���h�؍݂́A�Œ���6�����A�Z���ꍇ�ł�4�`5�����ɋy�ԁB��ӏ��ɑ؍݂��鎞�ԓI�]�T�A���R�́A�[���߂�����m�ۂ��Ă���B�����A�W�����^�A�G���[���̌��w������ŏI���邱�Ƃ͂Ȃ��̂��B�C�ɓ���A���x�K��Ă��ǂ��������B���������̍Œ��ɁA�A�W�����^�̖K�₪����������Ȃ̂��A���̋K�́E���e�ƍl�����킹�A���Ƃ��s�ނ荇���ƌ������ƂɂȂ�B�A�W�����^�̃G���g�����X�O�ɂ́A���c�̏h���{�݂�����B�܂��A�K�C�h�u�b�N�ɂ́A�A�W�����^�ΌA�Q����܇q�قǂ̑��iFardapur�j�ɂ́A���h�����邱�Ƃ��L�ڂ���Ă���̂��B����6���Ԕ�₹���Ƃ��A�����ɔ��܂�Ηǂ��͂����B���ꂪ�A����܂ʼn���������6���ԁA�o�X�ɗh���邱�ƂɁA�^������������Ƃ͂Ȃ������̂��B

�@�Z��W����̗l�Ȉ�Ձ@1997�N�@�p�b�^�_�J��

�@�Z��W����̗l�Ȉ�Ձ@1997�N�@�p�b�^�_�J��

�@�A�W�����^�A�G���[���ό��ɂ́A�B�����Ɉʒu����A�E�����K�o�[�h�iAurangabad�j������Ƃ��Ď��ւȒ��Ƃ���Ă���B�A�E�����K�o�[�h�́A���p��n�̒��ƌ��������ł͂Ȃ��A�s�x�O�Ƀr�[�r�[�E�J�E�}�N�o���[�_�iBibi-ka-Maqbara�j�A�A�E�����K�o�[�h�ΌA�iCaves�j������A��Ղ⌚�z�Ɋւ�錩�w�҂ɂ��m��ꂽ�Ƃ���ƂȂ��Ă���B

��Ղ̒��Ŏ��ۂɐ����Ă��鎛�A���B���p�[�N�V�����@�@1997�N�@�n���s

�@�v���A�킽���̓A�E�����K�o�[�h�̊ό����������Ƃ��Ȃ��B�ȑO�A���s�X����������Ƃ͂���̂����A���ẴC�X���[���s�s�炵���Â���ǂ̐Ղ炵�����̂��ڂɓ������ʂŁA���ʂȏ�����̒��������ۂ͂Ȃ��̂��B�A�E�����K�o�[�h�ɑ؍݂���ړI�́A�ЂƂ��ɃA�W�����^�A�G���[����K��邱�Ƃɂ���B�A�W�����^�A�G���[���ւ̑���Ƃ����̂��A�킽���̃I�[�����K�o�b�h�̈ʒu�ŁA����͋��łȌŒ�ϔO�ɂȂ��ė����B

�@1997�N�A�I�[�����K�o�b�h�ɂƂ����h�́A���R80�N�㖖�ɏh�������h�ł������B80�N�㖖�ɂ́A���̏h�̂������S���w�t�߂̑�ʂ�́A�߂����ɎԂ��ʂ�ʃ��o���p�j���邾����翂т��c�ɒ��������B2007�N�A�S���w���ӂ́A1.5km��̃X�e�[�g�E�o���N�Ȃǂ̂���V�s�X�Ƌ��ɁA�s���ōł��J���̎肪�������n��ɂȂ��Ă����B���͂͂����Ƌߑ㉻���āA�ߑ�I�Ȓn���s�s�ɕϖe���Ă����B

�@�ł��������̂́A���ďh�̗�����ނ��Ă����e�[�u���E�}�E���e���|�f�J�������ɂ͂����Ό�����A�R���̕�������R�|���A��������Ȃ����Ƃ������B��ʂ艈���ɗ������z�e����X�g���������E���ǂ��ł���̂��B�z�e����X�g�����̍����͐��X5�K���x���B���������������e�[�u���E�}�E���e���̎��E���ǂ��ł���Ƃ͎v���Ȃ��B

�@�ւ�����l�������A�v���Ƀe�[�u���E�}�E���e���͊�R�������̂ŁA�����Ă��̊��s�s�J���̎��ނƂ��ė��p�����̂ł͂Ȃ����ƁB��R��������ƌ������Ƃ́A�����͂��邱�Ƃł͂Ȃ��B�������A���݂̃I�[�����K�o�b�h�s�́A���Ȃ������ꂪ�Ȃ������Șb�ł͖����A���W�Ԃ�Ȃ̂ł������B

�@

�@�@�ǂ����āA�I�[�����K�o�b�h����A�o�X�ʼn���6���Ԃ����āA�A�W�����^�֍s���̂�

�@

�@�ǂ����āA�킴�킴�I�[�����K�o�b�h����A�W�����^�܂ŁA�o�X�ŕГ�3���Ԃ����čs���̂��낤�B�G���[���ւ�1���Ԓ�������ǂ��Ƃ��Ă��B���w�I����A�I�[�����K�o�b�h�֖߂�̂�����A����6���Ԃ��o�X�ɗh���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�A�W�����^�ւ̉���6���ԂɌ��w��3���ԁA��Ռ��w�ɔ�₷���Ԃ́A�����悻9���ԂƂȂ�B�I�[�����K�o�b�h�𑁒��o�����A���w���I���Ă܂��o�X�Ŗ߂�B�Ⴆ�A��7���ɏo�������Ƃ���A�A�蒅���̂͗[��4���ƌ������Ƃ��B�킽���͍̂������A�����ɖڂ��o�߂邩��7���o���́A�s�\�ł͂Ȃ��B�������A�̂̒��q���l������Ȃ�A9���ʂ����肪�����B���ɂ�������A�A�蒅���̂�7���ƌ������ƂɂȂ�B����������܂ŁA���������̋��s�R�ƌ�����B

�@���̂����������Ă��A�����I�[�����K�o�b�h���痈�āA���v�܂ň�Ղʼn߂������Ƃ���O���l���s�҂ɁA�c�O�Ȃ����������Ƃ��Ȃ��B�n���s�ł���A��������Ղ��U�闷�s�҂ɂ́A�����͏o���Ȃ��B�C���h�œ����A���O�ɋ�������̂́A���\�h�����̂��B

�@����܂ŃA�W�����^�������グ��ہA�o�X��ɑҋ@���Ă���I�[�����K�o�b�h�s���o�X�Ȃ�A���܂킸��荞��ł��܂����B��Ղ��o�鎞�A�o�X�͉��������ݍ����B��Ղ��o������Ɗ�R�Ə���̍r����Ђ����瑖��B2���Ԃ�����Â���ƁA��ȏ�q�͊O���l���s�҂��肾�������Ƃ�����B�C���t���ƁA�o�X�̐i�s�����E�葋�O�ɂ́A�^���Ԃȗ[������R���̊ԂɌ����B�ꂵ�čs���B�[���̓f�J���̑�n�ɋ߂Â��߂Â����A�����鑬�x�𑝂��B��n�Ɛڂ���₢�Ȃ�A���̍g������w�����Ă��s���B�C���t���A�o�X�̎ԓ��܂ŗ[���̍g���ɐ��܂��Ă����B

�@�z���������藎���āA��̈ł��o�X�����������ލ��A�X�������̒��ɖ����肪����A�ƘH���Ƃ�n���̐l�X�����~�肷��B����ꗷ�s�҂��A�I�[�����K�o�b�h�̃o�X��ɍ~�藧���A���͊��ɖ�̓��킢�̒��ɂ���B

�@�A�W�����^��K���x�A�v�����Ƃ�����B��Ղ̑��݂����邱�ƂȂ���A���̈�Ղ̑��݂�Y��Ă��܂����ɁA�f�J�������ƌ����L��ȞD��̈�ۂ����ƌ������ƂȂ̂��B��������������A�f�J�������ƌ������R�����̓V�R�̊�����Ă����A�A�W�����^��G���[���̈�Ղ����݂��o�����A�ƌ������Ƃ��B�f�J���̃X�P�[�����ɂ��āA��Ց��݊��́A�����ė��Ȃ��B���̎������A����6���ԃo�X�̋��s�R��������l�ȋC�����Ă���B

�@��Ղ���ɃI�[�����K�o�b�h�s���̃o�X�ɏ���āAꡁX���̘H�����Ȃ���A�f�J�������ɃA�W�����^���c����Ă������Ƃ��A���̃��P�[�V�������ӎ��������낤���A�Ǝ��₵�����̂��B��Սs�ɂ���āA������͂ރC���h�̑�n�̑傫���A���̃X�P�[���ɁA�Q���C���t�������B���̂��Ƃ����ł��AꡁX�Г�3���ԁA����6���ԁA���[�J���o�X�Œn�����ƐȂ������A�h���čs�������邾���̈Ӗ�������ƌ������ƂɂȂ�B

�@���݃C���h�ł́A�������܂Ȃ����[�^���[�[�V�����̔g�������Ă���B�f�J�����������̗�ɘR��Ȃ��B�_�n�����ł͂Ȃ����H��ʖԂ���������n�߂��B�X�������ɂ́A�q���h�X�^���E�I�C���E�J���p�j�[�̐^�V�����K�\�����E�X�^���h���V�݂���Ă���B��Վ��ӂ����H�́A�ȑO�̗l�ɞD��̈�{���̊��o�Ƃ͈قȂ�A�������H�ɒ������A�����ɂ͎��Ɨp�Ԃɂ��ό��q�ړ��Ẵh���C�u�E�C���̊Ŕ���ڂɕt���l�ɂȂ����B�o�X�̑��O���i�́A�X��������ږ����Â��A�n���s�s�̍x�O�𑖂�̂ƕς��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

�@�I�[�����K�o�b�h���ӂ́A�D��̎��́A�����Ȃ��Ă��܂����B����ł��A�s��Ȉ�Ղ��_�݂���f�J���ƌ����y�n�́A�嗤�Ə̂����C���h�ɂ����āA�����L�傩���͓I�Ȓn��Ƃ�����B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C���h�̈�ՂƂ́A�ǂ�ȏꏊ�Ȃ̂�

�@

�@�������Ď���Ɉ�Ց̌��������ɏA���Ă����邱�ƂȂ���A�̌��̌��������ŁA���p�����҂̗l�Ȋw��������Ƃ̈�Ց̌����A�m�肽���v�����B�Â��A1970�N��ɂ́A��O���瓌�m���p�A�C���h�������p���������A��O�哌�a���h�����̃A�W�A������Ղ�K�ꂽ�o�����������҂����݂������B�ނ�̒��ɐ�O�p�̂������C���h�ɕ����āA���߂Č��n�Ńq���h�D�[���p�ɐG�꓾�������҂����������B�Q���ߔN�A���{�̌����҂������ƕ������p����ł͂Ȃ��A�q���h�D�[���Ƃ��̑��`�i���p�j�Ɍ����������n�߂Ă���B

�@�����A�C���h�ł̈�Ղ̔��@�́A���݂������I�ɂȂ���Ă���B�����ł��n���s�̗��������ƁA1979�N�ɖK��Ă���A2007�N�܂ŖK���x�A��Ղ̔��@�A�C�����i��ł���̂��������Ă�B���ꂩ��A�����傫���i�����čs���\�������邾�낤�B

�@�Ƃ��낪�A�C���h�̈�Ղ��A���ݐi�s�r��ƌ������Ƃ����邩�炾�낤���u�����������ɁA�����Ă݂���ǂ����낤���c�v�ƌ������A���Ƃ���̒�Ă⏕���͌�������Ȃ��B��́A���Ƃ̊F����́A���n�ł͂ǂ����Ă���̂��낤�B

�@���Ƃ̂��Ƃ́A���̍ۂǂ��ł��悢�Ƃ��悤�B�����̗l�ȁA�f�l�̗��s�҂ɂƂ��Ė��́A�C���h���@���Ղ�O�ɂ��ā|�A�W�����^��G���[���A�����̓n���s�̗l�ȁ|�L��Ȉ�Ղ̎U��〈�w���ǂ�����Ηǂ����ƌ������Ƃ����A�ŏd�v�ȉۑ肾�B

�@�C���h���s���n�߂������A�ǂ����w����Ηǂ����ƌ������^��͕����Ȃ������B����͑����A�^�������܂ł̗]�T���疳�������̂��B���ꂪ�A�ߔN�ɂȂ�A��Ղ�K���ƌ������ƂƂ́A���������ǂ��������ƂȂ̂��A����ɖ�킸�ɂ͂����Ȃ��B�K��āA�����͉������Ă���̂��A����ɖ₢�����C�������G���Ă���̂��B

���E��Y���B�b�^�����@�̃S�v�����@2007�N�@�n���s

�@�ߔN�A�C���h�Ɋւ���{�ɂ����Ă��A�w�p�I���ʂ�������Ȃ���A��ʂɂ�������Ղ���������{���������B�X�ɁA�C���h�̔��p�⌚�z�ƌ����A����܂ňꕔ���Ƃ̂ݒ�������̈悪�A���s�҂�������ɏ]���A��ʂɂ��S���������l�ɂȂ����B����ŁA��ʐl�����ɋL�q���ꂽ�{���o�ł���ė����B�A�W�����^�A�G���[���ȂLj�ՂɊւ��āA���������{��ǂ߂A�����Ă킽�����������q�ׂȂ��Ƃ��������A����ȋC�����Ă����B�����āA���̍ۂ킽����������ƕ����Ă��������Ȃ��Ă����̂��B���ꂪ�ǂ����낤�A������̋^��ɍ��ؒ��J�ɉ����Ă����{�́A�Ȃ������̂��B

�@�����������邤���A�킽���ɂ͋^�₪�A�G�����B����ƌ����̂́u�킽���͈�̉����A�A�W�����^�A�G���[���ɏA���ĉ���m�肽���Ǝv���v�̂��A�^��Ɏv���Ă���Ƃ���Ȃ�A����͉����B�{��ǂ�Łu����m�낤�ƁA�w�ڂ��Ƃ��Ă���̂��v�ƁA������펩�Ȃ̎v�����B

�@�����̈�ՎU��̑̌��A�o���͂ɂ���ɏA���āA�����ǂ܂˂Ȃ�Ȃ��K�Ǐ��A�Q�l����������̂��낤���B���������{�ŁA�ǂ����Ă����������^�₪����ƌ����̂��B����Ƃ�����A����͂ǂ̗l�ȋ^�₩�B�����łȂ���A�ʼn_�ɑ��l�̌o���⌤����m���āA�������悤�ƌ����̂��B�^�₪���m�łȂ��ẮA�����͋��ߗl���Ȃ��ł͂Ȃ����B������̓I�ɋ^���m�肽�����Ƃ����邩�炱���A����Ɋւ��ď����ꂽ���Ƃ̘_����T�����Ƃ��\�ƂȂ�B

�@���̗l�ɍl���čs���ƁA�����̒��ɉ�������A�^��������������Ƃ�����Ƃ��v���Ȃ��B���R�Ɗw�т����v�������ł́A�ǂ����������ǂ��̂��A�����ł�������Ȃ��Ȃ�̂������B

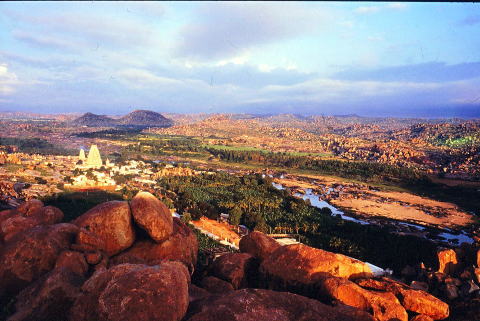

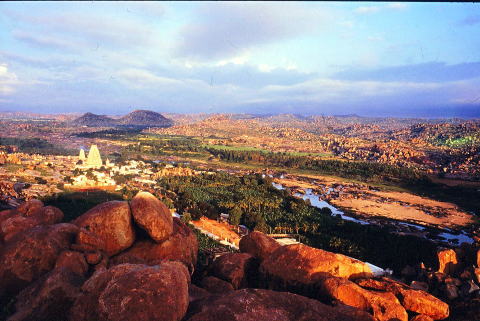

�@�ȑO�A�n���s�iVijayanagar�j�̎U����Љ��ɏA���āA�w���B�W���i�K���������x�i�l���T��Y��@1984�N�@��g���X�j�ƌ����{�����邱�ƂɐG�ꂽ�B�܂��A���K���鍑�Ɋւ��ĂȂ�A17���I�t�����X�̒T���ƃx���j�G�ɂ��w���K���鍑���x�i�ցE�q�c��@1993�N�@��g���X�j�ƌ����{���|��Ă���B���������{���Q�l�ɁA�n���s�̈�Ղ̉������Â�A�f���[���ӂ̈�Ղ�K�˂�̂́A�߂���߂��o�����B���悢��|���s�J�n�����w�o�[�u���}�[�i�x�������āA�j���[�E�f���[�ɂ���N�g�D�u�E�~�i�|���Ƃ��A�����͗L���ȃ^�[�W�}�n���ƌ������A���K�����̈�Ղ���j�I�ɉ��̂���y�n������Ƃ���Ȃ�A���̐Ղ����ǂ闷��͂ЂƂ������낤�B

�@�������Ȃ���A��发��C���h�̌ÓT�I�ȏ�����ǂ�ł��A���ۂ̃C���h���s�A��Ղ��U�������|�K�C�h�u�b�N�|�ɂ́A�ウ������̂��B�킽�����g�̌o������A�Ɋ����Ă���̂��B�w���B�W���i�K���������x��w���K���鍑���x�́A�U��̃K�C�h�u�b�N�ɂ͐���Ȃ��̂��B

�@�܂��A���������{�ɂ��A����ߋ��̌o������������ޗ��Ɏg�p���邱�Ƃ́A��͂�f�l�ɂ͓�����Ƃ�������B��́A���{�ɂ��ăC���h�ł̗��������ꂱ��l���Ă��A�����͖��z�̂������ŁA�]��Ӗ��������B�C���h���s�ƌ������̂́A��ʓI�ȊC�O���s�Ǝ���قɂ��邩�炾�B�킽�����g�̃C���h�̗����ǂ̗l�Ȃ��̂��A�ȑO�ȒP�ɐG��Ă������̂ŁA�v���o���Ē�������ǂ��B

���@���̉��ɂ���Ղ��@�E�@�g�D���O�o�g���쉈���Ƀ��B���p�[�N�V�����@��]�ށ@1997�N�@�n���s

���@���̉��ɂ���Ղ��@�E�@�g�D���O�o�g���쉈���Ƀ��B���p�[�N�V�����@��]�ށ@1997�N�@�n���s�@

�@�킽���̗l�ȗ��s�҂ɂ́A�ȑO�G�ꂽVidya Dehejia ��Indian Art�i�{���E������w�C���h���p�x��g���X�x���A�o�����X�̎�ꂽ���e�Ŏ荠�Ȗ{���B���发�Ȃ���ŐV�̌������ʂ܂��A�����̃J���[�ʐ^�ƍ��킹�A�ł��Q�l�ɂ����Ē������B���ɉ��������I�Ȍ�������ɁA��ʌ����ɏ����ꂽ���Ђ�ǂ�Ō������A�킽���̌l�I�ȃC���h�o�����čl���邱�Ƃɂ́A�w�ǎ�����Ƃ���͖��������|�Ǐ��̌��Ƃ��Ă͗L�Ӌ`�ł͂��������|�B���ǁA�K�C�h�u�b�N�Ƌ͂��ȎQ�l���𗊂�ɁA�킽�����B�����A�ŏ�������1997�N�܂ł̃A�W�����^�A�G���[���̎ʐ^�i�|�W�j���A��ʂ茩�������Ƃ����āA�L����V���ɂ����Ƃ����Ă݂��̂��B

�@

�@�@�@�C���h�ň�ՎU��ςȂ̂́A���������{�l�̃X�P�[�����z���Ă��邩�炾

�@

�@�C���h�́A���̎��Ӎ����܂߁u���嗤�v�ƌ����A���y�͓��{��9�{�̑卑���B���y���傫�������ł͂Ȃ��B��Ղ▼���ƌ������ꏊ�����Ȃ��Ȃ��B���������܂߂ɏ���Ηǂ����ƌ����A�����͊ȒP�ł͂Ȃ��̂��B���y���L�����A�v�������ړ������s����K�v�����邩�炾�B�ړ��̋����͒����Ȃ�B���ꔺ���A�ړ����Ԃ�S����o�X�̏��S�n�܂ŁA�����牽�܂ŃC���h�����B��J�̉ʂāA�Q�����n�ɗ����Ă��A��Ղ͌��w�Ҍ����ɂ��镪���ł͂Ȃ��B�������K�͂��傫���A�l�̃X�P�[���Ɏ��܂�Ȃ��̂��B

�@���炩���߁A�ړI�̈�Ղ��i�荞�݁A�������q��@�𗘗p���āA�����ԏW�����Ċς�Ȃ�A���̐��x�̌������\�ɂ��邩������Ȃ��B�n���s�̂��ƂŁA�C���h����A�����F�l�Ƙb�������Ƃ�����B�킽�����n���s�̂��Ƃ��u�s����ꏊ������c�@�v�ƌ����ƁA�F�l�́A���ł͋߂��ɍ������̋�`���o���āA�s����s�@�ōs���邱�Ƃ������Ă��ꂽ�B�n���s�́A���Ƃ��Ƌ��|���g�K���̃S�A����́A��r�I�s���Ղ��ꏊ�ł͂������B�����āA���ݐ��E��Y�o�^�ɔ����u�[������A����z�e���A���X�g�����������u�����̃S�A�v�̗l�ɁA��Ւ��̃��]�[�g�u���A���ȃe�[�}�E�p�[�N�v�̗l����悷��Ɏ����Ă��镪�����B

�@��O����70�N��܂Ŋ������������҂̉�z�ɁA�C���h���������ŁA���n�ɍs���Ă���ʂ̕s�ւ�\���ȃA�R���f�F�[�V�����Ɍb�܂�Ȃ��ׂɁA�����Ȍ��w���o���Ȃ����Ƃ���z����Ă���̂�ǂ��Ƃ�����B�����������Ƃ́u����ł͍l�����Ȃ����Ɓv�ƁA���������Ƃ��낾���A�ĊO���݂ł��C���h�ƌ����Ƃ���́A���{�̏펯���ʗp���鐢�E�ł͂Ȃ��̂��B���ꂾ���ł͂Ȃ��B�ߔN�̓C���h�l���g������̍����u�f�B�X�J�o�[�E�C���f�B�A�v���鎞�����B�킽���B���A�����Ńu�[���̕��Q�́A�ɂ����o�����ė����B

�@

�@1998�N�A�n���s�̑؍݂́A�����h�|���B���p�[�N�V�����@�e�́|�ɓ��{�l�N�����āA�ނ�ƈꏏ�ɐH���ȂNj��ɂ��Ė������؍݂��邱�Ƃ��o�����B�����ŁA�C���h�o������x�ڂɂȂ���{�l�N�̌�����u��Ղ�K�˂�̂��D�����c�@�v�ƌ����l�Ȃ��Ƃ����B���Ǝꏟ�ȐS�������Ǝv���Ȃ�����A�ǂ��ƂȂ��b�������������B

�@�悭�悭�l���Ă��̋^�₪�������B�����A���E�e�n�ŁA���l�X�R�́u���E��Y�v�o�^���b��ɂȂ��Ă����̂��B�n���s���u���E��Y�v�ɓo�^����A��R�r���𗁂т��ꏊ���B�u���E��Y�v�ɂȂ��ēˑR�}���Ɉ�Ղ�K�˂邱�Ƃ̈Ӌ`���A���܂����̂��B�����ƕ�����ƁA���s�҂̊�F������Č�����B���炭�����A�C���h�ɉ�������{�l���s�҂̃s�[�N�������̂��낤�B�H���̃��j���[�ɂ́A�e�q����I�����C�X�����сA���{�l���s�҂ւ̃T�[�r�X�͂Ȃ��Ȃ��������B

�@���ꂩ��\�N�o����2007�N�A���{�l���s�҂͌������A�����Ċ؍��l���s�҂�����U���Ă����̂́A�n���s�����ł͂Ȃ������B�J���J�b�^�̗l�ȑ�s�s����A�I�[�����K�o�b�h�̗l�Ȓn���s�s�܂ŁA�A�W�A�n�̗��s�҂́A�؍��l�����{�l���������_���g�c�A�����Œ����l�����|���悤�Ƃ��Ă���B�킽�����I�[�����K�o�b�h�̃��X�g�����ŁA���d�Ɂu���A�����l�H�@�v�ƌ�����n���Ȃ̂��B

�@���ɕς݂����A2007�N�f���[�ɓ������������A�o�U�[�����肤����Ă��Ă��d�����Ȃ��̂ŁA�N�g�D�u�E�~�i�[�����ό������B�~�n�ɓ���ƁA���{�l10�l���̊ό��O���[�v�ɏo������B�Ⴂ�C���h�l�������K�C�h�ɕt���Ă��āA���{��ʼn�������Ă����B���ɑ����~�߁A�ޏ��̓��{����Ă���ƁA���̃C���h�l�������ɂ����Ɣ��B�h�̂���p�n���E�K���W�|���C���E�o�U�[���ł́A���{�l�ό��q�ɉ��Ȃ������B����ł��A���K�͂ȃc�@�[�͍s���Ă��镪�����B�f���[�̗l�ɏo�����ɑ����~�߂�s��ŁA���ӂɈ�Ղ������Ƃ���ɂ́A�K�C�h�t���c�A�[������̂��B�������A��C���h�̒n���s�s�ŁA��y�����͂ǂ����Ă���̂��B�킽���ƌ����A����܂Ō���ė������Ƃ��d�V�Ȃ̂����c�@�B

�C�����̈�\�@2007�N�@�n���s

�C�����̈�\�@2007�N�@�n���s

�@�u���E��Y�v�F��ɂ��A�ꎞ���I�ł͂����Ă��C���h���s�ň�Ղ�������{�l�����������Ƃ́A�C���h�ւ̊S�����߂�ɖ𗧂����ƌ������Ƃɂ��悤�B��������́A���~�Ɛ����ȊO�e�Ղɋx�݂̎��Ȃ����{�l���A�����L��ȃC���h��K���@��́A�펯�I�ɂ͂����͑����Ȃ��ƌ������Ƃ��B

�@������Ȃ݂āA�C���h�ɉ��x���s�������Ƃ̂���l�́A�K�^�ȏ��荇�킹�̐l���Ǝv���B���R�Ȏ�҂Ȃ�A�C���h�ꍑ�ł��ł͂Ȃ��A�l�X�ȍ��X�𗷍s�����Ǝv���l�����邾�낤�B�̂ɁA�C���h�ɍ~�藧�@����������Ƃ��o�����̂Ȃ�A�s��������ɂ́A���͂��[���������Ƃ������v���̂́A���R�̐���s�����B�ĖK���������Ȃ�A�����s�������Ƃ̂Ȃ��Ƃ�����K�˂����B�l�ɂ���邪�A���܂߂ɓ����l������A��ӏ��ɒ����؍݂���^�C�v�̐l������͂����B���s�҂��ꂼ��̍D�݂ɏ]���Ηǂ��Ƃ�������B�������A���������̍D�݁A�~�������m�ȗ��s�҂́A�����͂��Ȃ��C������B

�@�킽���ɂ��āA����̗~���|���̖ړI�|�m�ɏo���邩�ƌ����A���炩�Ȏ��o�����镪���ł͂Ȃ��̂��B�����u��������Ȃ���A�����Ȃ��v���Ƃ͂Ȃ��̂��Ǝv���A�������������C�����Ă����B���{�l�͗ǂ��A���l�Ɣ�r����l�Ȍ��������������B�����̃X�^�C���A�����̃y�[�X���A����ɂƂ��Ă͈�ԂƐS�������Ƃ��낾���A�����͈Ղ��A�s���������̂��C���h���B

�@�������āA���ꂱ����������ŁA���x���������ƂɂȂ邪�A���Ƃɂ����̌����q�ׂ�ꂽ�{�A�C���h�̈�Ղɏڂ������Ƃ̈ӌ��������Ǝv���Â��ė��R���������蒸����̂ł͂Ȃ����B���ǁA���l�ɂ͗��镪���ɂ͍s���Ȃ����Ƃ��������āA�������Ď��當�͂ɂ��Ă݂�̂��B

�@

�@���x���������Ƃł��邪�A�C���h�̈�Ղ⌚�z�́A�������K�͂��s�傾�B�������{�l�̃X�P�[���ł͑���Ȃ��B�Ⴆ�A�I�[�X�g�����A��A���[���`���ƌ����A�n���̗���������{�ό��ɗ��Ĕ�������A��B�{��Ń}���S�[��H���A���œ��ږx��ʓV�t�����A���s�Ɠޗǂ̌Î�������A�����̐��U�ď����i�{��j���o�R�����E��Y�������Ɍw�ŁA�Ō�ɖk�C���ŃX�L�[�����ċA�邱�Ƃ��s�\�ł͂Ȃ��B�����l�ɃC���h�ŁA�����̗����Ŗk���������V���悤�Ƃ�����A�����̑����̎��Ԃ���������`�◷�q�@�̒��A��Ԃ̃R���p�[�g�����g��v���b�g�E�z�[���ʼn߂������ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B

�@�܂��A�C���h�̗����A�����ό����s�̗l�Ɏ��ɋC�y�ɏo�����Ƃ�����A�ǂ����낤�B�C�y�ɍs���āA�^�[�W�E�}�n����K���W�X��ɁA�ʂ����Ăǂꂾ���������邾�낤���B�^�[�W�E�}�n����������ׂɁA�C���h�֍s���A�����瑦�A���B���z����Ղ��e�[�}�E�p�[�N�̎{�݂�u���X�����h�v�ɂ���͌^�ƕς��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����낤�B�ȑO�A�\���q�ׂ����A�C���h���˂̕�������A���{�ƃC���h�ł́A��ۂ͂܂�ňقȂ�A�ꌩ���ē��{�̕������C���h�ɔ������Ɖ�ɂ͐M�����Ȃ����낤�B

�@�C���h�����{�̗l�ȃN���[���ŁA�ǂ��܂ł��肪�s���͂��A���~�̗͂l�Ƀ`�}�`�}���Ă�����A�������{�l�́A�킴�킴�K��邾�낤���B���قLjႢ��������A���ɔ����ْ������Ȃ��čςނ��낤���A�[�����������Ȃ炴��Ȃ��̂ł͖������B

�@���n�ɕ����A���R����܂łɂȂ��o�������邱�ƂɂȂ�B�C���h���E�ɂ́A������x�|����A���Ƃ��Ă��|����Ȃ��Ɨ�Âɂ������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�킽���͖���C���h�ŁA�S���̌ۓ������{�ɉ����Ă��A���炩�ɑ����Ȃ��Ă��鎩�o������B����͗��ْ̋����ƂȂ������̔������B�C���h�ɍ~�藧�ĂA�����̐S�g�ɂ����̋�����Ԃ��������邱�Ƃ́A���R�ł͂Ȃ����Ǝv���B����������A�C���h���嗤���̂��A����ȃp���[�E�X�|�b�g�ƌ����Ă��ԈႢ�ł͂���܂��B�����̗��s�҂������A�C���h�́u�S��A������c�@�v�Ɠ��ȗ��̃n�[�h���̈�[�́A�������痈�Ă���Ǝv���̂��B

�@������C���h��K���A��������A�S���̓o�N�o�N�ۓ�����͂����B�N���ɂ͉����闷�Ȃ̂��B������ƌ����āA�����Ȃ��o���闷�s�Ȃ�A�����킴�킴�C���h����܂ōs�����Ƃ͖����Ȃ�B�C���h�́A���ɂ�������ȍ����B

�@�����������Ƃ��������Ă��Ă��A�������錻���ɓK������̂́A�S�g�Ƃ��ɑ�ς��B�l�X�̌����K���̈Ⴂ�́A���m�ō����\�����A�ꐢ�E�ɑ���������̂��������A���������邱�Ƃ́A�����e�Ղ����Ƃł͂Ȃ����炾�B�C���h���s�ɔ�����J�̂��Ƃ́A�����ɂ��邩������Ȃ��B�悭�u�C���h�I���ׁv�Ƃ��\����邪�A����͂���ȂƂ���ɉ���������̂��낤�B�悸�A�C���h���|�ւ��Ȃ炸�}�]�q�X�e�B�b�N�Ɂ|�S�I�Ɏ����B��͂�A���ꂪ��v�Ȃ낤�B

�@��x�̗��A���̌��w�ŁA��Ղ��ɂ߂�̂́A���Ƃ��Ɩ����Ȃ��ƂƂ��悤�B�S�g�ɖ����Ȃ��A�]�T�������Č��ĉ�邱�Ƃ��o����A�����Ɍq����B���ꂮ����A�����͉�������邩������Ȃ��̂ŁA�����Ƃ��������l�ɂ��悤�Ɨ~�������Ȃ����Ƃ��ǂ��ƌ������ƂɂȂ�B

�@

��A�܂���ł���@2007�N�@�n���s�@�@

�@�J������Ƃ���A���E�̃O���[�o�����ɔ����A�C���h�����i���Ƒ傫���ς��Ȃ����E�ɂȂ��čs�����Ƃ��낤���B�����̗��ł́A�H��ŋi����`���C�Ɋ����������̂��B�C���h�ł̓`���C�ɏ�����ݕ��͖����Ǝv�����B�Ƃ��낪�A�ߔN�ǂ̃`���C�������ۂ��A�~���N������������B�܂��A�R�����P�`�邩�炾�낤�A���ڂ��肵�����x���B������ƕ������Ă��Ȃ�����A���������ƕ������킷�B�������A�J���͞X�J��������Ȃ��B�`���C�Ɋ������Ȃ��Ȃ����̂́A���E�I�Ȍ��N�u�[������̃R�[�q�[�u�[���|�`���C�̍��ŁI�@�|���낤���A�������킷�̂́A���Ƃ��������ŖƉu�͂�����������ŁA�C���h�ɔ���ƌ������A�킽���̎���ƌ����ׂ����Ƃ�������Ȃ��B

�@

�@�@�@�@�@�����u�O�u���v�ɂȂ��Ă��܂����A���悢���Ղɑ��ݓ����

�@

�@�l����l�A�A�W�����^��G���[���A�n���s�̗l�Ȉ�Ղ���x�Ɍ��s�����Ȃ�āA���͕s�\�Ȃ��ƂȂ̂́A�N�����������Ă���B���ꂪ���邩��A�K�C�h�u�b�N�⎞�ɂ̓K�C�h���ق����ƂɂȂ�B�Ƃ������A��Ղ͌����܂ł��Ȃ��u�C���h���E�v�́A�����̎҂��e�Ղɗ����o���鑶�݂ł͂��Ƃ��Ɩ����̂ł͂Ȃ����낤���B

�@��Ղ̑O����l�́A�K�^�ɂ������ڂɂ��Ă͂��邪�A����͂킽���B�������ق���p�قŖڂɂ����Y�p�ƌ��������̂Ƃ́A���������������قɂ��鑶�݂ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��Ǝv���B

�@�삵���l�̎�ɂ�蒤��ꂽ�ΌA�⎛�@�ł͂��邪�A����͖��炩�ɐ_�̗̈�̑��݂ŁA�l�����ꡂ��ɉ����Ƃ���ɂ���A���݂Ȃ̂��B�m���ɁA�C���h�̐_�X�͐l�ԏL���A�C���h�̐l�X�ɐe���܂�Ă���B�������A�_�X�����́A�l�ɂ͋�����p���[�Ȃ̂��B����Ȑ_�������ċF��l�X�̎v�������A�@���ɂ��l�ԏL���ƌ������ƂɂȂ�B

�@����Ȃ��Ƃ��A���n�ɍs���ď��߂ė�������A�I舂ƌ����̂��A�킽���Ȃǂ͊Ԕ����ȗ��s�҂������B�A�W�����^�A�G���[�������ꂼ�����|���ۈ�Ղɂ��鎞�Ԃ�3���Ԓ��|�̌�����A���ʂ̐l�|�킽�����܂߁|�́A����ȏ�ł����قǗ������i�ނƂ́A�ƂĂ��v���Ȃ��B����������A�����ʂĂĈ��h�ɋA�蒅���āA�ق��Ƃ���o�������x���������̂��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�v���[�`

�@

�@�A�W�����^�A�G���[���̂���}�n���V���g���B�́A��C���h�̒�����������Ɉʒu����B�킽���̂���܂ł̗����ŁA���̕Ӂ|�n���s�͂���ɓ쉺�����A�J���i�^�J�B�ɂ���|�ɂ́A�قڑS�����̔����A�����ɂ����������ĖK�ꂽ�B���̕ӂ̒n��ɂ����鍠�ɂ́A�g�̓I�ɃC���h�̊��Ɋ���A���ْ����ق���A���R�x�̍����������\�ɂȂ��Ă���̂��B��������A����6���Ԃ̍s�����A���قǍ���Ƃ͎v�킸�I�[�����K�o�b�h�����_�ɂ��ė����̂�������Ȃ��B

�@�C���h���ό��n�Ƃ��āA�i�ʂ̐l�C�|����͒��s�l�C�ƕ\���̊W�ɂ���Ƃ�������|������̂́A����ŗ��s�̂���ƕ\���Ƃ����̂��A����Ⴕ�Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�������A�H���A�o�U�[���̎U��A�ʐH�炤���Ƃ̘A�����B���ꂪ�A���{�A���đQ���C���t���A�C���h���s�Ɠ��̗��̖����|���G�Ȗ��킢�|�ƌ��������Ƃ납������Ȃ��B

�@�u���w�v�Ƃ��u�U��v�Ȃ�Ă킽���͌����Ă��邪�A�F����ɕ�����Ղ��X�I�Ɍ����Ă���ɉ߂��Ȃ��B�C���h�ɉ������Ղ̋K�͂́A�l���u���w�E�U��v���\�ȗl�ȃX�P�[����傫���z�������̂Ȃ̂��B���������A���w�Ԃ��Ƃ��A�e�Ղł͂Ȃ��B���̏�ɗ��ĂA���������l�Ƃ��Ĉӎu�ʼn\�ȓw�͂́A���������������ƌ������A�����N����Ȃ��ƌ������̂��B�����\���グ��ƁA�C���h��_�鉻���鏊�s�Ɣᔻ���邩������Ȃ����B

�@����Y���B�b�^�����@�̃}���_�p�@1997�N�@�n���s

�@�@�K�C�h���ق��ƌ�����������ł���B�Ƃ��낪�A�X���ŃI�[�g�͎Ԃ��^�N�V�[���L���b�`����̂Ɠ����Ɂ|�C���h�ŃI�[�g�͎Ԃ́A�����炪���̋C���Ȃ��Ă��A�����炩�琺����������B�܂��A�K�v�Ȏ��A�߂܂�Ȃ������肷��|�K�C�h�́A�������ȒP�ɂ��܂��邱�Ƃ��o���Ȃ��̂��B

�@�܂��A�l���s�̏ꍇ�A�����͂̂���K�C�h�ɏ�肭�R���^�N�g�o���邩�A�o���Ă����������ƁA�����ň�����邩������Ȃ��B�킽���̌��n���w�c�A�[�ɎQ�������o��������A������肱����̃y�[�X�ʼn���Ă����ē��l�́A�ǂ��F�l��ʁA��Ȃ��Ƃ��B�K�C�h�𗊂ނ��A�����A�Z�����l�����킹��ƁA�ǂ���������d��Ȃ����̂�����B���ǁA�킽���̗l�ɓ�x�A�O�x�ƖK�ꂽ�肷�邱�ƂɂȂ���̂��B

�@����ʼn�������K�˂�ƌ������A���s�҂́A�������K�C�h�u�b�N�������������ā|�����͏h�ɒu���Ă����ƌ����l���������낤�|���Ƀm�[�g��J�����A�������̓������y�b�g�E�{�g���Ƀg�C���b�g�E�y�[�p�[���f�C�p�b�N�ɓ˂�����ŁA�w�����Ă��邩������Ȃ��B�����łȂ��Ƃ��A��Ղ⌚�z�����w����̂́A�Ȃ��Ȃ������܂��B�u�C���h�ɗ��āA���̂���ȋ�J��������̂��낤�H�@�v�ƌ����v��������Ȃ��A���s�ҁA�O���l�́A�������Ȃ��͂����B

�@�킽���ɂ��Ă���A�U�X����Ȏv�������ė����B������A���炩���ߖ{�ł��ǂ�ł����āA���n�œr���ɕ��Ȃ��l�ɂ��Ă��������ƁA����Ȏv���ɂ������B����������́A���{�l�I�ȁA�@���ɂ��{���ʂ��^�ʖڂł͂��邪�A�n�R���ƌ����̂��A�����Ƃ������Ȃ��A�����d���ŋA�����Č���������Ȃ��ƌ������A���������������ɍ������Ă���l�ɂ��v���̂��B

�@�u���ꂶ��A�ǂ�����Ηǂ��̂��c�@�v���Č������������邾�낤�B�o���邾���g�y�ɁA�v���b�ƖK��邵�������B�f���[�̗l�ȓs���n���s�s�Ȃ�A�킴�킴����������Ȃ��B�A�������A�����̗ǂ����X�ŋx�߂Ηǂ��B�킽���̓K�C�h�u�b�N���������ɍs���B�]���A�ʐ^�I�C�������g���ė��Ȃ���A�J�������������Ȃ��B

�@�b���܂��܂��E�������B�A�W�����^�A�G���[�����w�̘b�ɖ߂낤�B��Ղ̌��w�́A���̏o������v�܂ʼn\�ƌ����Ă���B�킽���͍̂������A�ڂ��o�߂�̂������B���͑���������v�܂ŁA��Ղ̈�����ǂ̗l�Ɏ��Ԃ̕ω��������邩�A���Ă݂����C������B�����A��Ղɕ����ɂ́A��ՂɎ��߂̏h�ɏh������K�v������B���o�X��ɂ́A���c�̏h�|MTDC�̃z���f�[�E���]�[�g�ƃG�R�m�~�[�ȃg���x���[�Y�E���b�W�|������B�I�[�����K�o�b�h����ł͉����̂ŁA���p�҂������ƌ������Ƃ��B�������A���c�̏h�ł���Ȃ�̃T�[�r�X�́A���ҏo���Ȃ��B��Ղ̌��w���ړI������A�Q����Ηǂ��Ƃ��悤�B����ł��A���c�̏h�́A�\��ł����Ă����Ȃ��ƁA�Ȃ��Ȃ����܂�Ȃ��̂��B�g���x���[�Y�E���b�W�Ɋւ��ẮA�P���̌v�������炵���B���߂̃A�W�����^���iFardapur�H�@�j�ɏh�����̂��ł����߂ɏh�����邱�ƂɂȂ肻�����B

�@�ȑO�A�n���s�̍��ŁA��Ղ̎U��ɔ�₷���Ԃ�3���ԂƂ��O���Ȃ�\�Ə������B���̎��ԁA�����͉��������Ă��ĎZ�肵���̂��A�ǂ������Ó���������̂��B��C���h�ŁA�ł��������ƌ����銣���ł��A������40�x���ɂȂ�B�����ŁA�ߑO���Ɋ����\�ȍő���Ƃ���3���ԂƂ��Ă݂��̂��B�A�W�����^�̏ꍇ�ǂ����A�����A5�q���|�������A�͎Ԃ��|�ǂ��ɂ����āA��Ղ܂ōs���B���O��5�q�ǂ��ɂ����ďh�ɖ߂�A���H�Ɛ�����ς܂��A�ߌ�̏������ԑт𒋐Q�ȂǂŔ�����B���v�O�ɍĂ�5�q�̓�����@�͂Ƃ�������Ղɖ߂�A���w����B�����́A����������v�܂ŁA��Ղɋ������邩�B�ǂ��炩�A��x����Ă݂����C�����Ȃ��ł��Ȃ����A�����Ŏv�Ă��Ă������I�ł͂Ȃ��Ǝv���B

�@

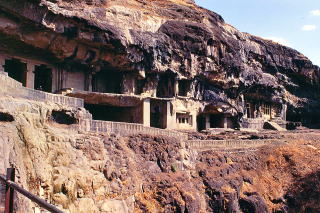

�@�A�W�����^�A�G���[������Ղ́A�n���s�̗l�ȕ��ʓI�ɍL����_�݂����Ղł͂Ȃ��B�ւ��A���w��e�Ղɂ��Ă���Ƃ���A��Վ��̂��܂Ƃ܂��đ��݂��Ă��邱�Ƃ��낤�B�k�J��J�ɏ����ΌA��������Ă���ꏊ���B���V��������邱�Ƃ��o����|�ł��A�ΌA�̖T��Ɏ����̔��@�Ȃǂ͖����|�B

�@�C���h�ł́A�������O�ɂ��邱�Ƃ��e�Ղł͂Ȃ��B���ɁA�n���s�̗l�ȂƂ���́A���ӂ��K�v���|���̂��ƁA���x�������Ă���|�B�ߔN�A��������Ă͂��邪�A�����̓������V���������ƂɂȂ邩�炾�B�M���ǂɂ��ꂮ������ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���P���X�q�͕K���i�ŁA�����������������ǂ��B�����A��������l�A��l�ŕ����̂́A�֕����B�܂��A��������Ȃ̂������B���ɐH�ו��������Ă����肷��ƁA���͎��Ɋ댯���B����Ƀ��C�v�Ɓ|���n�l���O���l�|���A�_���Ă��邩������Ȃ��B�킽��������Ȃ��Ƃ����x�������̂́A�����n���s�̈�Ղ�����Ă��āA�����l�ɕ����Ă���U��ҁA���s�҂ɒN��l�o���Ȃ����Ƃ��A���x���o�����Ă��邩�炾�B�^���Ɉ�ՂɈ�l���ƁA�j�̂킽���ł��A���\�C�������������肷����̂��B

�@�A�W�����^�A�G���[���́A�n���s�Ɣ�r����ƁA���炩�Ɍ��w���Ղ��B�k�J�A��R�̗Ő��ɉ����āA�����ΌA��������Ă���B��A�ÂΌA�����čs�����Ƃ��o����B���ꂼ��̐ΌA�ɂ́A�i���o�[���t���Ă��āA�Q�l�����ƏƂ炵���킹����l�ɂȂ��Ă���|����͏h�ɖ߂��Ă��炩�A�A�����Ă��炾�|�B�lj�̎c��A�ɂ́A�����t�߂ɌW��������B����ɁA�����ʼn��ɑ��������L���͂Ȃ��B�A�W�����^�A�G���[������ՂƂ��A������茩�Ă��؍ݎ��Ԃ́A�����悻3���Ԓ�����Ή\���B�C���h�l�ό��q�́A������ׂ肵�Ȃ��炳���ƌ��āA�s���Ă��܂��B

�@�G���[���Ɋւ��ẮA�ŏ��J�C���[�T���@�iKailasa Temple�j�|8���I�n���Ƃ���A����Ȋ�R�荞��ŁA�s�傩���G�ɒ������{�������@�|�̈�\����A���w���J�n���邱�Ƃ��\���B���@����Ղɉ������߂ė������ɂ��A�K�v�Ƃ���؍ݎ��Ԃ͈�肶��Ȃ��B����ł����Ƃł͂Ȃ��҂��A��Ղɔ������S�邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�W�����^�ΌA�Q

�@

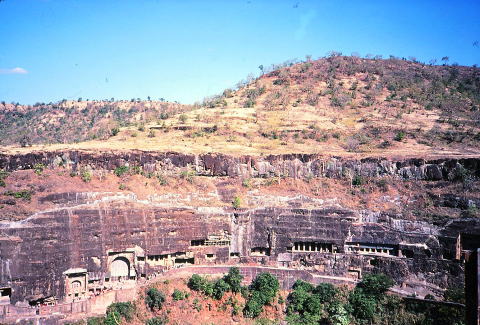

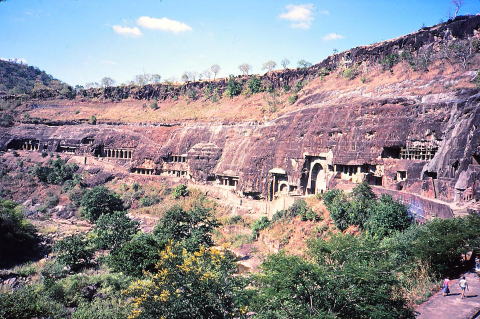

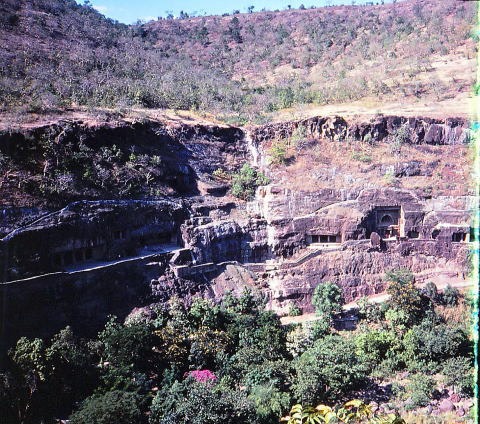

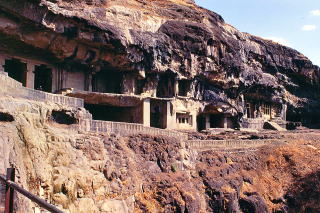

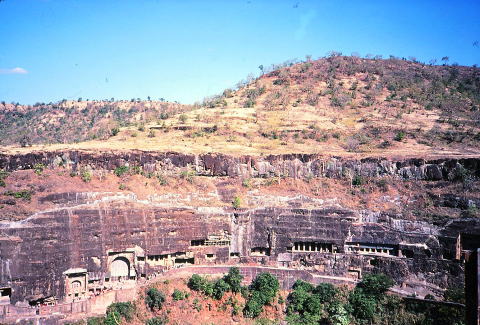

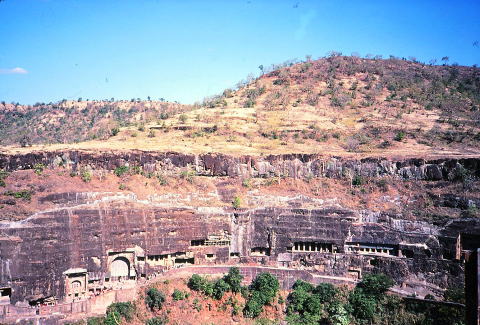

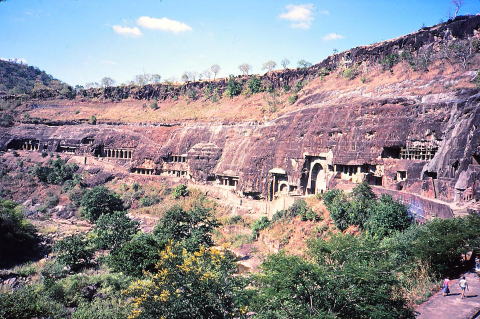

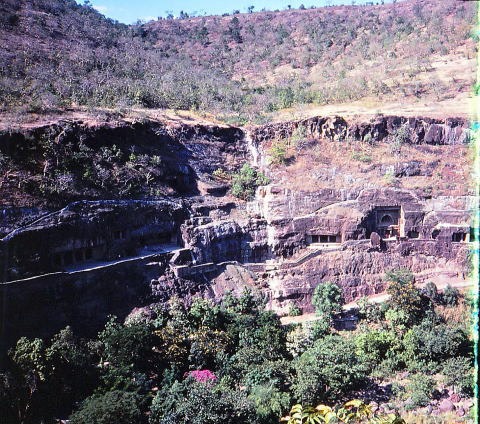

�@�A�W�����^Ajanta�̑n���́A�Â��O2���I�����5���I�Ƃ���A�ł��Â��ΌA�͕����A�A���̌�W���C�i�A�A�q���h�D�[�A�Ɛ���N�オ�V�����Ȃ��čs���B�lj�⒤�����{����Ă���A�A�A���ɃX�c�[�p���@��ꂽ�A�A�m����C�s�҂̋��Z�A�Ȃ�28�̌A���A���[�O���[�iWaghore�j��̔n���`�ɑ傫���J�[�u����k�J�ɐ�����Ă���B�ΌA�Q�́A�A���Ȃǂɖ������l�ɕ��u����Ă���̂��A1819�N�A�C�M���X�l���m���A�Վ��̍ۖ�������Ŕ��������̂��������B

�@�����́A�O2���I�����5���I�ɘj��J�w���ꂽ�Ƃ���Ă��邪�A����5���I�ɕ������ꂽ�Ƃ��āA���������܂ŁA����1400�N�����l�ڂɐG�ꂸ�A������Ă����ꏊ���ƌ������ƂɂȂ�B���ꂪ�����ĕۑ���Ԃ̗ǍD�������l������B���N�킽���́A��Ղ����u�ȓy�n�ɂ��������Ƃ��ۑ��ɍK�������̂��Ǝv���Ă����B

�@�������Ȃ���A�����X�̖{��ǂ�ŁA��������ʂ̗v�Ղł��������Ƃ����������B�킽���́A�f�J���������L��ȞD��ƁA����ɃC���[�W���ė������ƂɋC���t�����B�k�J�����ɐΌA���@�Ƌ��A��z�����̂́A�O�����痣�ꂽ���u�̒n�ŁA�u�₷��悤�ɋF��ƏC�s����ɂ���ړI�������Ǝv�����̂������B�������A���̋K�͂�lj�⒤���Ȃǎ��̍������琄���A�����͐M�҂⏄��҂ȂǑ����l�X���W�܂��āA���킢�������Ă����ɈႢ�Ȃ��B

�@�ǂ��l����A�I�[�����K�o�b�h�����K�[���c��I�[�����O�[�[�u�i1618�`1707�N�j�|�^�[�W�E�}�n���c�����A�V���[�E�W���n�[���̎O�j�|�̖��O���疽�����ꂽ�s�s�ł���B�����ɗ�ダ�K�[���c��́A�x�X�f�J���ɉ��������݂Ă���B����������A���̒n��̏d�v����������ƌ�����B

�@1997�N�ABadami�AAihole�APattadakal���������ۂɂ��v�����B�o�[�_�[�~���p�b�^�_�J���������K���ƁA��Ղ͂Ƃ������A�����̓f�J���̓�O���C���h�̓c�ɒ��ɉ߂��Ȃ��B�p�b�^�_�J���͈�Ղ��Ȃ���A�Гc�ɂ̊����ɉ߂��Ȃ��B�������A������6�`8���I�ɂ́A����Chalukya���̎�s���u����Ă����y�n���ƌ������Ƃ��B�o�[�_�[�~�ΌA�̂����R�́A���͂������邩����Ԃ̖����ʂ����Ă��������̂��B

�@�A�W�����^��G���[�����ɂ��f�J���|�u��̒n�v�ƌ��������|�ɂ́A�ΌA�⎛�@���������c����Ă���B�����A�f�J���ɖL���Ȓn�����Ƃ��h�����ƌ������Ƃ����A����ɂ��Ă����ꂪ�����N���A���l�̈�\�Ƃ��ĕ��u����ė����ƌ������Ƃ�����Ȃ��Ƃ��B21���I�ɂȂ��ă^���o�[���̋��\�r�G�g��T-55��Ԃ̖C���Ŕj�ꂽ�o�[�~�����̑啧�́A���炭�������q�������C�X���[���̎�Ŋ�ʂ�����Ă������B�A�W�����^�A�G���[�����n�߃f�J���̈�Ղ�K�˂āA�o�[�~�����̗l�Ȕj�y��ł��Ȃ��̂́A���炭��ՂƂ��Ė����Ă������炾�낤���B�j���Ƃꂽ���Ƃ����邱�ƂȂ���A�f�J���ɂ��������ΌA���@�����ׂ��Ӑ}�����l�X�Ƃ́A�ǂ�Ȏv���ł������̂��BV�E�f�w�[�W�A�́w�C���h���p�x�ŁA�����Ă���B

�@

�@���A�W�����^����̐ΌA�Q�́A�q���h�D�[�����ł��郔�@�[�J�[�^�J���̃n���V�F�[�i�������i�݈�462�`81�N���j�̑�b�≤�q�A���������ɂ���Ċ�i���ꂽ�ł��̂ł���B���@�܂��A���J�C���[�T���@�̊�i�҂̓��[�V���g���N�[�^���̃N�����V�i1���i�݈�757�`83�N�j�ŁA�ނ̓G���[�����炳�قlj����Ȃ��v���e�B�V���^�[�i�i���p�C�^�[���j�ɓs�������A��C���h���璆�C���h�ɂ����ăf�J�������̑啔�����x�z�����B�\�ނ͑��̃q���h�D�[���Ɠ��l�A���̎��Ƃ��̓y�x�z���m������Ō�̒i�K�ŁA����ɂ��V�����i�Ă��傤����chakravartin�A�C���h�ɓ`�����闝�z�I�Ȑ��E�x�z�ҁj�𖼏�鎑�i����������̂ƐM���Ă����B��

�@

�@�A�W�����^�͌��݁A���̕ی��ړI�ɔr�C�K�X��ɓK�������A���ʂȃo�X�����A�N�Z�X�o���Ȃ��ƌ����B���w�҂́A��Ղ���S�L����O�̒n�_�Ńo�X���~��A�r�K�X��K���̃o�X�ɏ�芷���A��Ղɕ����������B�r�K�X�K�����K������Ă���̖K����A�킽���͌o�����Ă��Ȃ��|1997�N�A4�x�ڂ̖K��̍ۂɂ́A���̗l�ȏ��u�͂Ȃ���Ă��Ȃ������|�B�킽���̎������q�ׂ�A�A�W�����^�̑S�i������ɓ��ꂽ�ہA��������Ј������邱�Ƃ͂Ȃ��B�K���҂����₷��悤�Ȉ�ۂ́A���o���Ȃ��̂��B�n���`�Ɏ֍s����残ɐ����ꂽ�ΌA�Q�̊R��́A��̗ɕ����Ă���B�J��͐[���Ȃ���̐��ʋ߂��ɂ́A��̗�����ق炠��B�l�̎�ɂ������ꂽ�A�́A殂̓����ɃX�b�|���������܂�Ă��邩�炾�낤�B�����������̏�̃��P�[�V�������A�Ј������ɘa���Ă���̂�������Ȃ��B�܂��A���͂̊�̑����D�삩����u�₳��Ă���B�L�ꂩ���R�����A�k�J�̃e���X��̎Q���ɓ���A�ΌA���E�ɁA�����J���ɂ��炭�s���ƃ`�P�b�g����ꂪ����B���̕s���R�Ȍ��w�҂́u���āv���ڂɂ��邱�Ƃ��o����B�L�ꂩ��`�P�b�g�����܂ŏ�̃e���X��7�A�قljE��Ɍ��čs���B�������A�ΌA�͂��ꂼ��ԍ����t�����Ă��邪�A���̔ԍ����ɋ�����V�ւƕ���ł��镪���ł͂Ȃ��̂��B

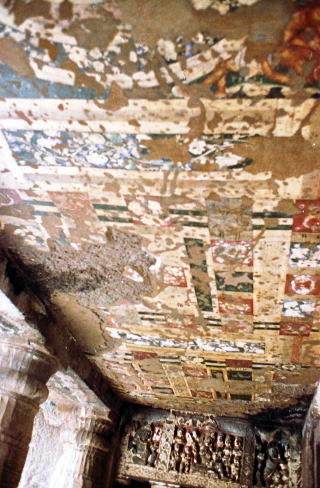

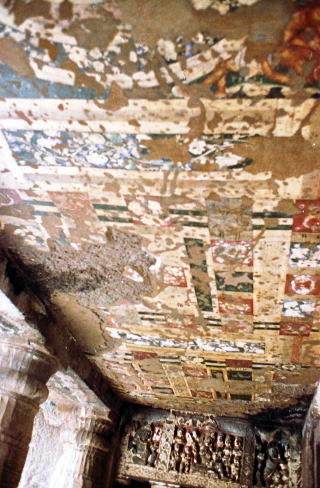

�@���E�I�ɒm����lj�̕�F�@462�`500���@�A�W�����^�@���A

�@���E�I�ɒm����lj�̕�F�@462�`500���@�A�W�����^�@���A

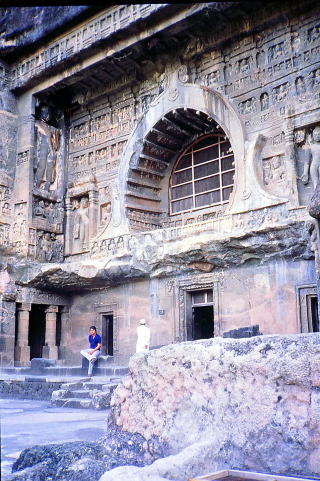

�@�ΌA�͑傫�����ɕ�������B���̈���A�`���C�e�F���iChaitya�j�A���B�`���C�e�F�C���Ƃ̓T���X�N���b�g�ŁA��q���������ƂB�����̕����k�͕����A�@�ցA�����ՂŃu�b�_���ے����A�X�g�b�[�p��z���������F��̏�Ƃ����B�`���C�e�B���A�́A�ΌA���ɃX�g�D�[�p�������J���̂��ƂŁA�A�W�����^�ɂ�5�A����B���̃`���C�e�B���A�́A������������ɊJ�w���ꂽ���̂ŁA�N��I�ɂ��Â����̂��܂܂��B

�@����������B�n�[���iVihara�j�A�ƌ����B���B�n�[���Ƃ́A�T���X�N���b�g�Łu�U��v�₻�������u��v���Ӗ����A�����A�W���C�i���ł́A�m����C�s�҂̋��A���w�������B�A�W�����^�ł́A5�A����`���C�e�B���A�̑��́A�F���B�n�[���A���B

�@�ޗǁE�@�����̏Ď������lj�ɔ䂳���L���ȕlj悪�c����Ă���̂��A���̃��B�n�[���A���B�����ɂ͕����ƕlj�A���ɒ������͂ރz�[���ɂȂ��Ă���B�܂��A�A���ɐΎ���݂�����A�Ύ��ɑ��ɐQ��Ƃ��č���o���ꂽ���̂��c����Ă���B

�@�ΌA�ǖʂɊG�悪�c����Ă��邱�Ƃ́A�A�W�����^�𐢊E�I�ɂ��Ă������̈���B�A�W�����^�̕lj�́A�L���C���h�ɉ����Ă����ɗ�����Ȃ����̂Ȃ̂��B�킽���͈ȑO�u�C���h�ɉ����ċߐ��܂ŊG��i���p�j�͖��������v�ƌ��������A�A�W�����^�̕lj�́A�B��ƌ����ėǂ���O�ƌ������ƂɂȂ�B���̌�A�C���h�ɉ����āu�G��v�́A�����邱�Ƌߐ����}���鍠�ɂȂ��đQ���A�y���V���G��ɔ͂��������K�����̃~�j�A�`���[���ƁA�q�}�����̘[���烉�W���X�^���B�ɂ����Ĕ��W����ז��悪�m���邾���Ȃ̂��B

�@�Â����ɕ����A�A�W���C�i�A�A�q���h�D�[�A�ƂÂ����A���ł��ł��Â������A�̂Ȃ��ł��ŏ����̌A�́A�������敧���ƌ�����q�i���[�i���̂��̂Ƃ���Ă���B�`���C�e�B���A��8�A9�A10�A���B�n�[���A12�A13��15�A�̈ꕔ�������|�q�i���[�i���|�̂��̂Ƃ���Ă���B���̑��͌���A�}�n���[�i�[�|��敧���|���ɁA�J�w���ꂽ�B�L���ȕlj�̎c�郔�B�n�[���A�́A5���I���̃}�n���[�i�[���ɍ�炽�ƌ������Ƃł���B

�@�܂��A�C���h�ΌA�E���@�����w����l�Ɋo���Ă����ė~�������Ƃ�����B����́A�C���h�ɉ����錚�z���ؑ�����n�܂����Ƃ���Ă��邱�Ƃ��BV�E�f�w�[�W�A�́w�C���h���p�x���n�߂Ƃ��ē��发�ł́A�ΌA�E���@�̗��j��H��ہA�܂��ŏ����|�O3���I�|�̐ΌA���āABihar�B�A�o���[�o���iBarabar�j�u�A���}�[�X�E���V�A�iLomas

Rishi Cave�j�������āA�C���h���z���ؑ�����n�܂������Ƃ�����Ă���B�Ⴆ�A�o���[�o���̐ΌA�ɉ�����A���x�����������㕔�Ɏ{���ꂽ�������A�ؑ��Ɖ��ɉ����鉮���̗���͂��������ł��邱���w�E���Ă���B�܂��A�A�W�����^�A�G���[���̂���Maharashtra�B�암��Bhaja�̐ΌA���@�Q�i�O2�`1���I�j�̓V��ɂ́A�ؐ��̐����c����Ă������Љ��B�X�ɁA�ؑ����z����Α���ɔ��W�������c���c������Ƃ��āAKarli�i120�N���j�̐ΌA���@�������Ă���B�V��ɂ͍��ł��؍ނ̖��c��������ƌ������Ƃ��B�����́A�����������Ă��Ȃ��B�����A�K��Č����������B

�@�Ȃ��A�A�W�����^�̃`���C�e�F���A�ł́A�V����u��イ�iVault�j�ɂ��A�i�iArch�j����Œ���o���A�ؑ����̖��c�����邱�Ƃ��o����B�X�ɁA�������ɒ������{���ꂽ���A���ӊe���ɂ͕lj�̖��c���m�F�o����B

�@���@�A�W�����^�ΌA�Ɉ��lj�

�@

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ΌA�Q

�@

�@���āA���ꂩ��A�W�����^�A�G���[���A�e�ΌA�Q�Ɋւ��čׂ��������������Ă������Ǝv���B������̎Q�l����ǂݔ�ׁA���n�o���҂Ƃ��ďo���邾���v�̗̂ǂ�������̂�グ���̂́A�ǎ҂̉��������A�߂������C���h���o������ۂɁA�Q�l�ɂȂ�̂ł́A�ƌ����v�����炾�B

�@�܂��A����\���グ���l�ɁA��Ԃ�Ō��w�ɕ����������A��Ɏ�����ɗ��p�ł���l�ɂƎv�����B�C���h�ɂ́A���{�̊ό��n���Ղɗǂ�����A�����Ȃǐ����̏����ꂽ���D�̗l�ȏ����t���́A�f�����Ė����B

�@

�@�y�A�W�����^�z

�@��1�|���B�n�[���|�A�i5���I�㔼�j�@�`�P�b�g����ꂩ��E�i�����j�֍s���A�ŏ��̌A�ŁA���̌A�ɂ́A�lj悪�c����Ă��āA�킽���B�ɂ͗ǂ��m����Ƃ���ƂȂ��Ă���B���ʂɂ́A�����̎{���ꂽ����������������o����A���̉����x�����_��ɋ��A�����ւ̓���������B���������̓z�[����ɋ��20�{�̒����͂ށB���̌��A�����ɕ��ɂ̑��A���E�A���ƕǖʂɃW���[�^�J�i�{��杁j����̏�ʂ��`����Ă���B���ɕ�F�̔��g���`���ꂽ�lj�̎ʐ^�́A�C���h�Ɋւ��鑽���̔��p���Ɍf�ڂ���A�A�W�����^�̕lj撆�ł��D�ꂽ��Ƃ���Ă���B

�@��2�|���B�n�[���|�A�i5���I�㔼�j�@������12�{�̒��Ɉ͂܂�A���͓V��ɕlj悪�c����Ă���B�����ɕ������J���Ă���B���ۂɕ����������l�ɂȂ����̂́A��敧�����ɂȂ��Ă���ł��邱�Ƃ�������B

�@��6�A7�|���B�n�[���|�A�i5���I�㔼�j�@��6�A�͓�K���āA���ɂ͕��ɑ��{�a�ւ̔��ɒ�������B��K�̍L�Ԃ͑m�V���͂݁A�m�V������ɕlj悪�c����Ă���B7�A�͎�O�ɒ���o������������A4�{�̒�������B�z�[���͖��������ɘe���������Ă��āA�Α��\�ʂ�����ŕ����ʐF�������Ղ��c���Ă���B

�@��9�|�`���C�e�B���|�A�i�O1���I�j�A�W�����^�A�Q���ŏ����ɑ����邪�A�����e�̒����́A�����ɉ�����ꂽ�B���ʂ͓�w�Ȃ��Ă���A�����㕔�ɔn���`�̃A�[�`�肾���A�X�ɏ㕔�Ƀe���X�̏�ɑ傫�ȃA�[�`����o���A�����Ɍ��ʂ�������鑋�|�`���C�e�B�����|������Ă���B�����ɂ́A�������щ������ɃX�g�D�[�p������o����Ă���B

�@��10�|�`���C�e�B���|�A�i�O2���I�j��9�A�Ɏ����ŌÂ��`���C�e�B���A�ŁA���s����29���[�g������B�X�c�[�p�ɂ́A���Ėؐ��̎P�W���悹���Ă����B�V��̓��H�[���g��ɃA�[�`�����Č@���A�����ӂɕlj悪�c���Ă���B

�@12�A13�A�|���B�n�[���|�A�i�O2���I�j����@�肾�����Q�䂪�c���Ă���B14�A15�A15A�A16�A17�|���B�n�[���|�A�i5���I�`�㔼�j16�A17�A�ɂ́A������ǂ��m����lj悪�c���Ă���B16�A�̓A�W�����^�ɉ����čł��D�ꂽ�m���B��i�҂̖����m�F�o����ƌ����B�lj�̓u�b�_�̒�i���_�������̗_�ꍂ���Ȃ��}���錋���������A�o�Ƃ����ӂ��镨��B�i���_�͏o�Ƃ�����A�������Ȃ�Y���ꂸ�A�C�s�ɐg������Ȃ��B�����@���ŁA�i���_�̗~�]�Ǝ������B

�@17�A�ɂ́A�Q���̕lj悪�c���Ă���B�E���L�̕lj�́A���B�V�����@���^���{������B���̌��̓W�J�́A���ʒ��̓������珇�ɉE�֏�i���W�J���čs���B���{���̏�ʁA�Ǖ����ꂽ���q����O�ŕz�{�������ʁA�Ȃǂ��B

�@19�|�`���C�e�B���|�A�i5���I�㔼�j�A�W�����^�ΌA�Q���ł��u�i���̂���A�v�Ƃ����B���ʂɂ͉��w�ɂ��u�b�_�̒������{����A�����㕔�Ƀ`���C�e�B����������Ă���B���H�[���g��ɃA�[�`�̓����ɂ́A�P�W���d�˂��X�c�[�p�A���͂ɂ��u�b�_�̒�������芪���B

�@26�|�`���C�e�B���|�A�i5���I�㔼�j20�A���珬�K�͂▢�����̌A�������A26�A�Ɏ���ő�K�͂̃`���C�e�B���A�ƂȂ�B���ʂ̈ꕔ�͕���Ă��邪�A�傫������ꂽ�`���C�e�B�������c���Ă���B���s����20���[�g���A����28�{�A���̏�̒����Ƀu�b�_�̏��������荞�܂�Ă���B�c���̃X�c�[�p�ɂ��A�u�b�_�̏ۂ��͂ߍ��܂�Ă���B���̌A�ɂ́A��������7���[�g�̟��ϑ����A��������Ă���B

�@���̕��͂������ɏA���āA���ɕlj�Ɋւ���ׂ���������Q�l����ǂB�u���b�I�@�������������c�@�v�Ȃ�āA���X�F����V���ɂ���n�����B�Ȃɂ���Ō�ɃA�W�����^��K�ꂽ�̂́A1997�N���B������17�N���o�߂��Ă���B�ו��܂ł́A�ƂĂ��L���͑h��Ȃ��B�B�A���߂ĕlj��O�ɂ������A���ɑ��A�̗L���ȕ�F���́A�z��������肸���Ə������C���������̂��B��̕`���ꂽ�ǖʂ̏㉺���@�́A2���[�g���������낤���Ǝv���B�������A���������Ɏc���������̑傫���̈�ۂ́A�ʐ^�����đz�����Ă�����菬���������B�lj�̑S�̂́A����̓W�J�ɏ]�����ɑ����čs���B�����āA�������Ƃ͌����Ȃ��̂����B

�@�Â��Q�l���ł́A�����A���ɕlj�̂���A�̏Ɩ��̈Â����Ƃ������Ă����B�C���h�͈�Ղɂ�炸���ɂ��A���{�ɔ�ׂ�Ɨ���Ă���ƌ��������̂��낤�B�m���ɁA�C���h�ł͌��݂��A�����̈�Ղœ��{�̗l�ɂ͍s���͂����ݔ���Ǘ��ׂ͈���Ă��Ȃ��B�������A�������{���݂̙{���ʂȊǗ����{�����ƂɂȂ�A�A�W�����^�̕lj�ȂǁA���݂̗l�ɂ��������邱�Ƃ��o���邾�낤���B���݁A���{�̔����قȂǂ̏Ɩ��́A�W�����̕ی���Ӑ}���ĕK�v���肬��̌��ʂĂ�l�ɔz�����Ă���B���̗͂ǂ��Ȃ��N�z�҂ɂ́A���Ȃ�Â���Ԃ��B���̓r��ɂ��錩�w�҂ɁA�ו��̊ӏ܂͍��قǏd�v�Ƃ͎v���Ȃ��B

�@�A���̖��邳�ɏA���ẮA����̌��w�҂����̖��ł͂Ȃ��l���B�ΌA�̊J�w�ƕlj���܂߂鐧����ԁA���c�ɂǂ�ʂ̎��Ԃ���₳�ꂽ���ƌ������Ɋւ�邩�炾�B����ɂ́A�A���֊O���𔒂��z�̔��˂ō̂���ꂽ�Ƃ��Ă���B����ł��A�K�v�Ȍ��ʂ́A�����̌���ꂽ���Ԃ����̂������Ȃ��炵���B���A�����Ă��܂��B�Ȋw�Z�p�����B���������̉�X�ɂ��āA�Ñ�̋Z�p�����قȂ�āA����l�͗����ɂȂ��Ă��Ȃ��ƌ������Ƃ��B

�@

�@

�㍶�E�@26�A�����ϕ��@5���I��

�@

�@�����E�@��17�A�Ɉ��lj�

�@�����E�@��17�A�Ɉ��lj�

�@�lj�̂���A�|���Ԃ̏��߂̕��|�́A�\�߃��C�g�E�`�P�b�g�Ȃ���̂��Ď����Ă���A�W���������������_�����Ă����B�O�r�A�t���b�V���͕s�����A�ʐ^�`�P�b�g������ʐ^���B���B�킽���̌o���ł́A�B�e�̍ۓ����̕ӂ̌W�����A���˔��g���O�̌��ĂĂ����B�ܘ_�A�o��ۃ`�b�v�������܂��B�����̍��A�킽���̓|�P�b�g�T�C�Y�̏����ȃJ���������A�������킹�Ă��Ȃ������B�Â������̎B�e�́A�S�āu��U��v�Ńs���ڂ��̎ʐ^�����B��Ȃ������̂��B���݂̃f�W�^���E�J�����́u��U���v�@�\����������Ă���B�܂��A���Ȃ�Â��Ƃ���ł��A���邭�B���ƌ������Ƃ��B�X�}�z��P�[�^�C�ɂ܂ŃJ�������t���Ă��錻�݁A�ʂ����ăC���h�ł������l�ɉ��ł��B�肽���Ȃ邾�낤���B

�@����܂��E�����邪�A�ȑO�A���s�̓�����K�˂�����A�O���l���u�B�e�֎~�v�|�ƌ����W������|�ɂ��ւ�炸�A�����Ŏʐ^���B��܂����Ă����B���l���ƁA�m����W���́A���ӂ��Ȃ��̂��B�킽���͕s�S���҂��A�C�̓łɎv���B�ƌ����̂��A�ʐ^���B��ƌ������Ƃ́A���Ȃ��A�����Ȃ����ƂɂȂ�₷���Ǝv���Ă��邩�炾�B

�@�C���h�̈�Ղ́A�����l�̑эs�o����J�����̃t���[���ɂ́A�e�ՂɎ��܂���̂ł͂Ȃ��̂��B���ɗǂ��J�b�g���B�ꂽ�Ƃ��āA�����Ɍ���ł����������Ȃ��o�C�u���[�V�����܂Ŏʂ����߂�l���ǂ�����邾�낤�B

�@�A�W�����^���G���[������Ղ̋K�͂́A�L�傾�B���Ƃ��ƃC���h���̍L��Ȃ̂ŁA���̃X�P�[�����A���{�l�̊��o�ɍ���Ȃ��B���̋�J���������痈�Ă���Ƃ�������̂����B���x�K��Ă��A���s�������ƌ����C���ɂ́A�قlj����B���̏�ɗ����Ă��鎩�����ӎ����邾���ŁA����̎�e�͂͌��E���Ă��邩�炾�Ǝv���B

�@�킽���̓C���h�Ɋւ��ĕ��͂������Ă��āA�u����v�u�����v�u���|���X�v�ƌ����l�ȁA�����̌`�e���́A�g��Ȃ����Ƃɂ��Ă���B�C���h�̓��Ɉ�Ղ⎛�@�A���R�Ɋւ��āA���{��9�{�ƌ����鍑�y�̑傫������̔�r���炵�Ă��A���{�I�ȋK�͂ɔ����ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ꍇ�����B��O�Ƃ���A�ޗǓ��厛�̓���Ƒ啧�a�A���R�̕��i�Ȃ�x�m�R���낤���B

�@

�@�傫����K�͂Ɋւ��āA�C���h�Ɠ��{�ł́A��r��₵�Ă���B�u�����A���X�c�@�v�ƌ����l�ȕ\���������Ƃ��āA���{�I�ȏ펯����A���́u�����v�ɕC�G����K�͂̈�Ղ⎛�@�́A���{�ɑ��݂��Ȃ��B�킽���B����r����Ώۂ������Ȃ��ȏ�A���W���̌`�e���ŕ\�����Ă��A�C���h���o�����Ă��Ȃ��l�ɂ́A�݂藈����̈�ۂ��������炳�Ȃ��Ǝv���̂����A�������ł��낤���B

�@�G���[�����ʊ�ǂɃJ�C���X������o����Ă���

�@�G���[�����ʊ�ǂɃJ�C���X������o����Ă���

�@�y�G���[���z

�@���E��Y�G���[��Ellora�́A�I�[�����K�o�b�h���炨�悻30�q�A�o�X��1���Ԓ��̂Ƃ��낾�B�ȑO�́A��������A��̃o�X���A�Ȃ��Ȃ��L���b�`�o���Ȃ��Ƃ��낾�����B1997�N�K��̍ہA�o�X��͐�������A�������芦���̎��C���h�̊ό��n�ɕϖe���Ă����B������ƌ����āA�G���[���̋K�͂₻�̑��݊����A�����ɋ߂Â��₷���Ȃ����ƌ��������ł͂Ȃ��̂��B

�@�o�X���~��ĊX��������čs���ƁA�O���Ɋ�ǂ�������B�������G���g�����X�ŃG���[���ő�̊�@���@�A�J�C���[�T���@ Kailasa Temple

�̐��ʂ��B���w�҂́A�ŏ��ɂ��̎��@�����Ă���A�����ΌA�Q�����čs�����ƂɂȂ�B�J�C���[�T���@�́A8���I�ɑn�����ꂽ�q���h�D�[���@�A�C���h�ɉ����鎛�@���z�̑�\�ƌ��������ł͂Ȃ��A����Ȋ₩�璤��o����Ă���ƌ����g��������A�C���h�L���ƌ����ǁA���ɗ�����Ȃ��|�}�n�o���v�����Ɂu5�̃��^�v�����邪�A�K�͔͂�r�ɂȂ�Ȃ����������|�B���̋K�́A�s�傳�A������C���h���@���z���ɂ����đ��ʂ��B

�@��n�ɘI�悵��������̎R���A��45m���s��85m�ɒ��艺���A�O����������܂ň�̊₩�璤��o������32m�̎��@���ׂ��Ă���B���w�҂́A�ŏ���̒i�u�̊�ǂ�O�ɂ��邪�A���@�̓����ɑ��ɓ��ݓ���āA����ۂނ��ƂɂȂ�B������̍��X�Ƃ����������A�x�r�[�ɔ����ė��邩�炾�B�i���f�B�������͂ޗl�ɒ���グ��ꂽ11�̂̏ۂ̒����́A�����e���┧�𔘂��Ă���B���̎��@�͂��Ƃ��ƁA�┧�Ɏ����h��ʐF���{���Ă����Ƃ���A�����̂�����̂ɂ́A��������̖��c��������B�����ׂ̍����ԍ���𑽗p�����A�k�C���h�̎��@���z�ƒ����|�Ⴆ�A�J�W�����z�ɂ���l�ȁ|�Ɣ�ׁA�ւ��Ȃ炸�A���X�Əd�����o�́A�⎿�̈Ⴂ�ɂ���Ă�����̂��낤�B

�@�J�C���[�T���@�́A�O��i�S�v�����j�i���f�B�����A�K���i�}���_�p�j�̓Ɨ������������ɁA���͓�w�ɐΌA���z���ꂽ���@���B�S�v�����ƃi���f�B������15m�A���K����29m�̍����ƌ�����B�����莛�@�̎��͂����グ��ʒu�ɗ��ƁA�ΌA�����ɂ���l�Ȉ��͂�������B����́A�������ʒu���A�n�\�������艺�����Ⴂ�ʒu�ł��邱�Ƃɉ����A����Œ���o�����������Ƃ��̎��͂ɐ����ꂽ�A���痈�鈳�������B

�@�y�ΌA�Q�z

�@�J�C���[�T���@�̖k�A�������1�`12�A�́A�����A�i7�`8���I�j�B��10�A�̓`���C�e�B���A�ŁA���͊F���B�n�[���A���B��5�A�������A���ő�ŁA��18m���s����36m�ƌ����B��6�A�Ƒ�9�A�ɒ���������B��10�A�́AViswakarma�A�ƌ���ꕧ���A���B��`���C�e�B���A�A�t�@�T�[�h�͓�K�Ƀe���X������グ���A�����ɕ��ɑ��ƃX�b�[�p�A�����ɒ������{����A��K�e���X��������Ɍ�����荞�܂�Ă���B��11�A�͎O�w�̊ȑf�ȑm���A��12�A���ȑf�ȎO�K���Ă����A�����ɒ���������B

�@

�@�㍶�@�J�C���[�T���@�@��E�@�W���C�i�A

�@�㍶�@�J�C���[�T���@�@��E�@�W���C�i�A

�@

�@

�㍶�@�G���[���q���h�D�[�A�@�E�W���C�i�A�@��13�A����q���h�D�[�A�i6�`9���I�j�ɂȂ�B��14�ARavana-ki-Khai�́A���������̃��B�n�[���A���������̂��A7���I�ɃV���@���J��A�ɒ��蒼����A����ǖʂɃV���@��p�[�����@�e�B�̒������{����Ă���B��15�ADas

Avatara�́A�J�C���[�T�̉E�ׁA��K����K�i�œo�邱�Ƃ��o���A�X�ɓ�w�ڂ֏オ�邱�Ƃ��o����B�����ɂ́e�x��V���@�fNataraja����K�̒���������B�J�C���[�T�̉E�ׂɈʒu���Ă���B

�@�q���h�D�[�A�́A��17�`20�A22�`28�A�Ɗȑf�ȌA���Â��B��21�ARamesvara�i6���I�㔼�j�����āA�O��Ƀi���f�B���𐘂��A�A���Ƀ}���_�p�A���ɐ���Garbhagriha���@���A�X�ɕǖʂɒ������{�����@�I�ȗl���̌A�ɂȂ�B�X�ɑ�29�ADumar Lena�Ɏ���A�ΌA���玛�@�ւƌ��z�l���̐��n���čs���ۂ̉ߓn�����悷��A�ւƕω����čs���B���̘e�ɂ͗L���ȑꂪ���邪�A�G�߂ɂ���Ă͐������オ���āA����ׂ��Ă��Ȃ����Ƃ�����B

�@��29�A����k��1km���̂Ƃ���ɂ���̂��A��30�`34�A�̃W���C�i���̐ΌA�Q�i9���I�j���B�����̃W���C�i�A�Q�́A�G���[���A�Q����̂܂Ƃ܂���Ȃ��A�ΌA���@�Ƃ��Ă̌��\����u���J�C���[�TChota Kailasa�v�ƁA�̂���Ă���B

�@�W���C�i���̎��@�́A�����Ƃ��q���h�D�[���Ƃ��ւ�����قɂ��Ă���B�_���ƌ�������̂́A���ɍ������̃V���v����Tirthankars���|�p�[���V���i�[�g��S�[�}�e�[�V���o���|�����邾�����B�������A�W���C�i���@�ł́A�c�t���ȊO�̒���ǖʂɂ����ׂ����������{�����B��30�A�u�`�����^�[�E�J�C���[�T�v�ƌ����l�ɁA�J�C���[�T��͂������@�B���ł���32�AIndra Sabha �́A�W���C�i�A�̌���Ƃ���Ă���B���K�͂̃J�C���[�T���ɓ�w�ɒ����A�p�[���V���i�[�g�A�S�[�}�e�[�V���o���A�}�n�[���B�[���[�����A���ɂ��������Ȃ���Ă���B��32�A�̓�K�͑�33�A�ƁA�X�ɑ�34�A�Ɍq�����Ă���B�����ɒ������{����A���@�炵����Ԃ�悵�Ă���B

�@1997�N�A4�x�ڂɖK�ꂽ�ۂɂ́A�o������O�ɗ\�K�����āA����̃K�C�h�u�b�N����K���\���̂����ՁA���@�A���z�Ɋւ���v�_�́u���������v�������m�[�g�����Q�����B���ۂɌ��n��K��āA���́u���������v�m�[�g�������ĕ����Ȃ������B��Ղɕ����O�A�h�ŎQ�Ƃ��Ă͂������A���ۂɌ���ɗ����Ă݂�ƁA���i�̎����Ƃ͈قȂ�A���������ăA�W�����^�A�G���[���̈�ՂɊւ��ĉ�z���鎩���Ƃ́A�܂�ňقȂ��ԂɂȂ���̂Ȃ̂��B���{��ɓ�����āA�C���h�̈�Ղ����邱�Ƃ́A�o���Ȃ��B

�@���̓��{�ɂ���u�킽���v�ƁA���̓r��C���h�ɂ���u�킽���v�́A���������ł��A�C���h�Ɠ��{�ƌ����قȂ鍑�ɂ��āA�قȂ��Ԃɑ��݂��Ă���B���{��łȂ��ꂽ������A�C���h�Ŗ𗧂��ǂ����B�킽���ɂ́A������{�ř{���ʂɃy������������Ղ̐������A���ۂɐg��u���Ă����ԂƂ́A�d�Ȃ�Ȃ��A�ȕ����̘A�Ȃ�ɂ����v���Ȃ������B��́A�킽����������������B5���̑�w�m�[�g�ƌ����̂́A��ՎU��̍ۂɁA���Ƃ����������ɕs�ւȃT�C�Y�ł��邱�Ƃ��A�C���h�����Ɠ����ɕ��������̂������B

�@�����E�@�G���[���q���h�D�[�A�̒���

�@

�@�����Ȃ������A�C���h�֗�����F�킽���ɖK���Ƃ�����A������������̕��͂��A��炩�Q�l�ɂȂ�A�ڍׂɈ�Ղ����ĉ��Ηǂ��Ƃ��v��Ȃ��ł͂Ȃ��B���ꂩ��C���h�֍s�����Ƃ�����̂����ɗ��Ă�A�����������B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2014�N12���@�}���S�[�n�l�_

�g�b�v�y�[�W�֖߂�

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@